La lexicographie créole, bien que relativement récente, a connu des développements significatifs au cours des dernières décennies. Cet article -résumé de l’article Lexicographie créole : problèmes et perspectives de la linguiste Annegret Bollée de l’Université de Bamberg – se propose d’explorer les enjeux et les perspectives de cette discipline en pleine évolution, en se concentrant particulièrement sur les créoles à base de langues romanes.

La lexicographie créole, bien que relativement récente, a connu des développements significatifs au cours des dernières décennies. Cet article se propose d’explorer les enjeux et les perspectives de cette discipline en pleine évolution, en se concentrant particulièrement sur les créoles à base de langues romanes.

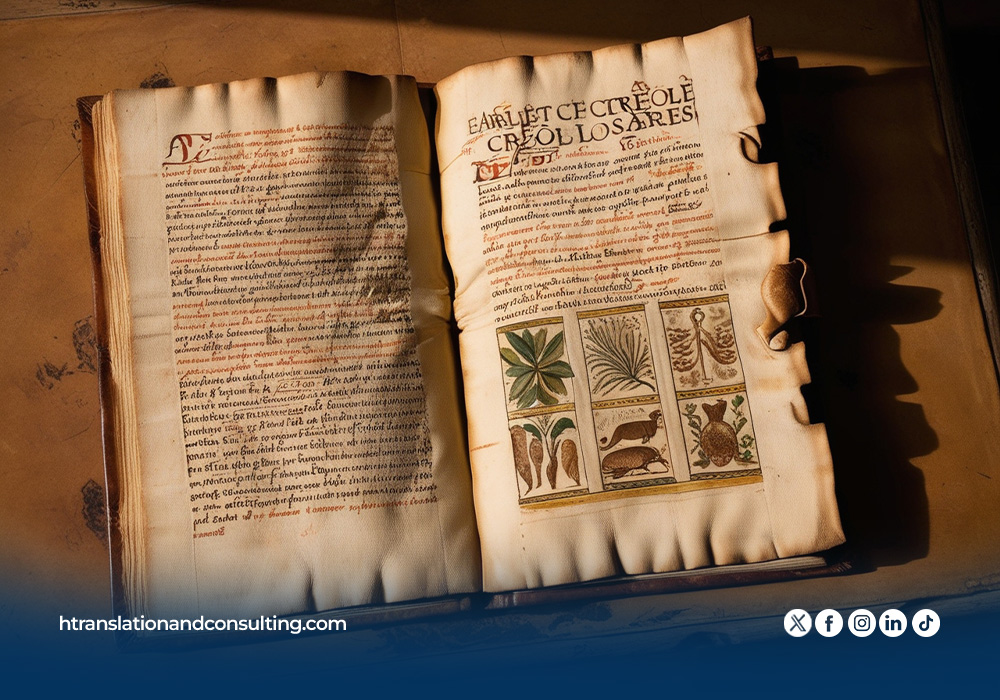

L’histoire de la lexicographie créole remonte au XVIIIe siècle, avec les premiers glossaires compilés par des missionnaires. Ces travaux pionniers, bien que limités dans leur portée, ont posé les fondations d’une tradition qui s’est progressivement enrichie et affinée au fil du temps. Le XIXe siècle a vu l’émergence de travaux plus systématiques, notamment le vocabulaire français-créole de S.J. Ducœurjoly, considéré comme l’œuvre fondatrice de la lexicographie des créoles français.

Au XXe siècle, la discipline a connu un essor remarquable, marqué par l’apparition de descriptions grammaticales accompagnées de glossaires, réalisées tant par des amateurs passionnés que par des linguistes professionnels. Ces travaux ont contribué à une meilleure compréhension des structures lexicales des langues créoles et ont ouvert la voie à des études plus approfondies. Parmi les contributions notables de cette période, on peut citer les travaux d’Elodie Jourdain et de Robert Chaudenson, qui ont opté pour une approche novatrice en classant le vocabulaire créole de manière idéologique.

La fin du XXe siècle et le début du XXIe ont vu l’avènement de véritables dictionnaires créoles, marquant une étape cruciale dans le développement de la discipline. Ces ouvrages, généralement bilingues ou trilingues, témoignent d’une volonté de formaliser et de standardiser les langues créoles, tout en les rendant accessibles à un public plus large. Ils s’inscrivent souvent dans le contexte plus large de l’aménagement linguistique et de la reconnaissance officielle des langues créoles dans leurs territoires respectifs.

L’élaboration de ces dictionnaires soulève cependant de nombreux défis méthodologiques et conceptuels. L’un des enjeux majeurs réside dans la délimitation du lexique proprement créole, particulièrement dans des situations de diglossie avec la langue de base. Les lexicographes doivent naviguer entre la volonté de préserver l’authenticité du créole et la nécessité de rendre compte de l’évolution de la langue, notamment dans ses emprunts à la langue de base pour exprimer des concepts modernes.

La question de l’enrichissement lexical est également au cœur des débats. Deux approches principales s’opposent : l’une favorisant l’emprunt à la langue de base pour créer de nouveaux termes, l’autre privilégiant la création de néologismes à partir de ressources propres au créole. Ce débat reflète des enjeux plus larges liés à l’identité linguistique et culturelle des communautés créolophones.

Sur le plan technique, la lemmatisation pose des défis spécifiques, notamment en ce qui concerne le découpage des unités lexicales et le traitement de la polysémie. Les lexicographes doivent faire des choix qui peuvent avoir des implications importantes sur la représentation de la langue et son utilisation.

La microstructure des dictionnaires créoles révèle également la complexité de la tâche lexicographique. Au-delà de la simple traduction, les auteurs s’efforcent de fournir des informations riches sur la prononciation, les variantes phonétiques et morphologiques, les usages contextuels et les expressions idiomatiques. L’inclusion d’exemples, qu’ils soient tirés de corpus oraux ou écrits, ou créés ad hoc, contribue à illustrer les nuances sémantiques et les particularités syntaxiques des langues créoles.

L’approche étymologique, présente dans certains dictionnaires, ajoute une dimension diachronique précieuse, permettant de retracer l’histoire des mots et d’éclairer les processus de formation lexicale propres aux créoles. Cette perspective historique est particulièrement importante pour comprendre les influences diverses qui ont façonné ces langues.

En conclusion, la lexicographie créole se trouve à un carrefour fascinant entre tradition et innovation. Elle doit relever le défi de décrire des langues en constante évolution, tout en contribuant à leur standardisation et à leur reconnaissance. Les avancées récentes dans ce domaine ouvrent des perspectives prometteuses pour une meilleure compréhension et valorisation des langues créoles, tout en soulevant des questions fondamentales sur la nature du langage et les processus de créolisation linguistique. L’avenir de la discipline réside sans doute dans une approche équilibrée, respectueuse de la richesse et de la diversité des créoles, tout en étant ouverte aux innovations nécessaires pour répondre aux besoins communicatifs du monde moderne.

Jocelyn Godson HÉRARD, Copywriter H-Translation