La règle selon laquelle « le masculin l’emporte sur le féminin » est souvent perçue comme un principe immuable de la langue française. Pourtant, cette norme grammaticale n’a pas toujours existé. Longtemps, l’accord de proximité, qui faisait s’accorder les adjectifs avec le nom le plus proche, a coexisté avec d’autres formes d’accord. Alors, pourquoi et comment le masculin a-t-il fini par dominer ? Cet article explore les origines et les implications de cette règle controversée, entre tradition linguistique et héritage sociopolitique.

La question de savoir si le masculin a toujours “emporté” sur le féminin dans la langue française ne peut être traitée de manière simple et univoque. Loin d’être une règle immuable depuis l’origine, la domination grammaticale du masculin est le fruit d’une construction historique et sociale, influencée par les conceptions dominantes de chaque époque. L’histoire de la langue montre que les règles d’accord ont évolué au fil du temps, parfois au gré de débats qui dépassaient largement la linguistique et touchaient aux représentations sociales du masculin et du féminin.

La langue, en tant que fait social, est soumise à des dynamiques de changement constantes. Elle s’adapte aux usages, reflète les mentalités et peut aussi être le terrain de luttes idéologiques. Depuis plusieurs décennies, le débat sur le sexisme supposé du français s’est intensifié, notamment autour de la question de l’accord des adjectifs et des participes passés. La règle actuelle, selon laquelle « le masculin l’emporte sur le féminin », n’a pourtant pas toujours prévalu. Son instauration résulte d’un processus au croisement de la linguistique et des conceptions sociétales de la hiérarchie des genres.

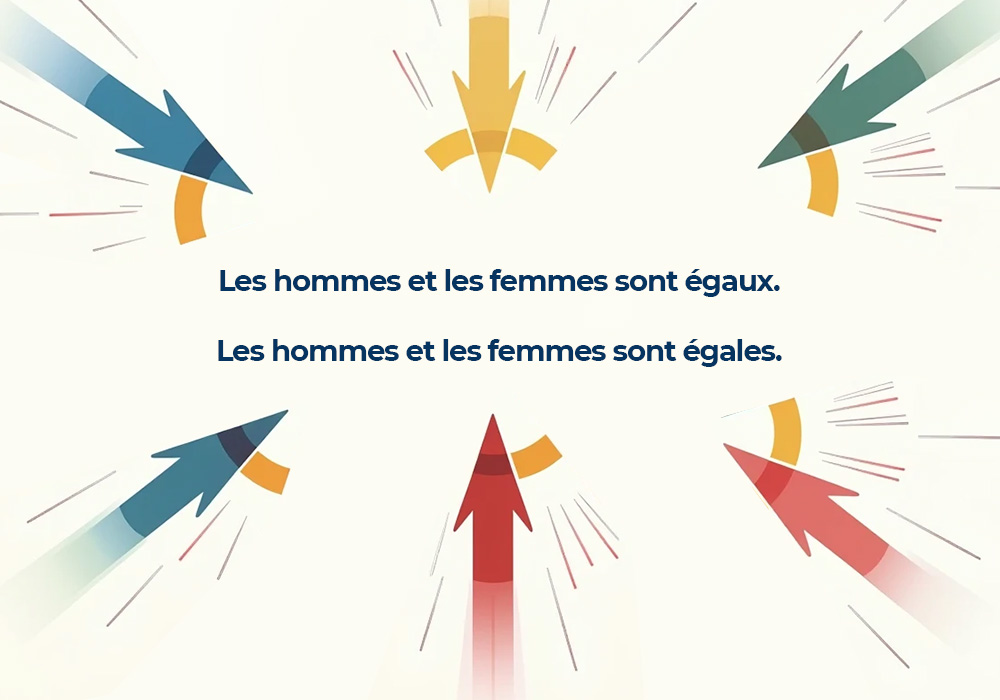

Dans l’histoire du français, l’accord grammatical ne reposait pas toujours sur la supériorité du masculin. Jusqu’au Moyen Âge, la règle dominante était celle de l’accord de proximité : un adjectif ou un participe s’accordait avec le nom le plus proche, indépendamment de son genre. Ainsi, une phrase comme « Les hommes et les femmes sont égales » n’aurait pas été considérée comme fautive. Cet usage, hérité du latin, a perduré jusqu’au XVIIe siècle et était employé par de nombreux auteurs, y compris par certains membres de l’Académie française. Il coexistait avec une autre forme d’accord, parfois aléatoire, qui variait selon les écrivains et les sensibilités linguistiques du moment.

Cependant, à partir du XVIIe siècle, les grammairiens, sous l’influence des normes académiques, ont progressivement écarté l’accord de proximité au profit de la règle actuelle. Cette évolution ne s’est pas faite pour des raisons strictement linguistiques, mais bien sous l’effet de représentations sociales valorisant la primauté du masculin. Claude Favre de Vaugelas, l’un des premiers académiciens, ne voyait pas d’inconvénient à écrire « le cœur et la bouche ouverte ». Mais d’autres, comme le jésuite Dominique Bouhours, estimaient que « lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l’emporte ». Ce point de vue, largement partagé à l’époque, s’appuyait sur une vision hiérarchisée du monde, où le masculin symbolisait la force et la noblesse, tandis que le féminin était perçu comme subalterne.

Ce glissement d’une règle souple vers une norme rigide a été entériné au XVIIIe siècle, notamment par le grammairien Nicolas Beauzée, qui déclarait que « le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle ». Cette affirmation traduit bien la manière dont les conventions linguistiques ont été façonnées par des idéologies qui dépassent la seule grammaire. En imposant la prédominance du masculin, on consacrait ainsi une vision patriarcale du monde, où la langue servait à refléter et à renforcer les rapports de pouvoir entre les sexes.

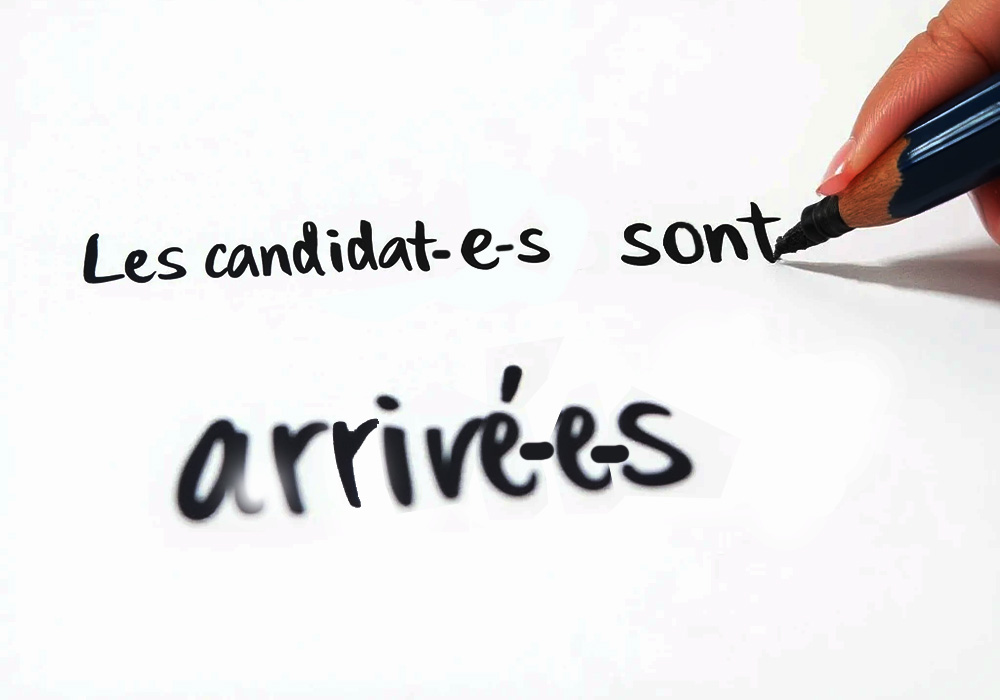

Aujourd’hui, cette règle est remise en question par certains courants linguistiques et féministes. Plusieurs propositions alternatives ont émergé, dont l’accord de majorité, qui consiste à accorder l’adjectif avec le nom le plus nombreux dans une énumération, ou l’écriture inclusive, qui vise à rendre visible le féminin par des doublets ou des formes marquées, comme l’usage du point médian (exemple : « les candidat·e·s »). D’autres plaident pour un retour à l’accord de proximité, arguant qu’il s’agit d’une tradition historique du français.

Toutefois, ces propositions ne font pas l’unanimité et soulèvent des défis à la fois pratiques et théoriques. L’accord de proximité, bien qu’historiquement attesté, peut prêter à confusion dans certains contextes. Par exemple, dans une phrase comme « Les électeurs et les électrices inscrites pourront voter », on pourrait comprendre que seules les femmes sont concernées par l’inscription. De même, l’écriture inclusive pose des problèmes de lisibilité et de transmission orale, ce qui freine son adoption généralisée.

Au-delà des considérations linguistiques, ces débats témoignent d’un enjeu plus large : celui de la représentation des genres dans la société. La langue structure notre perception du monde et véhicule des normes culturelles profondes. Modifier ses règles d’accord ne relève donc pas seulement d’un choix grammatical, mais d’une volonté de transformer les mentalités et les représentations collectives.

En somme, la règle selon laquelle « le masculin l’emporte sur le féminin » n’a pas toujours existé et n’est pas un principe immuable du français. Elle est le produit d’une évolution historique marquée par des influences sociopolitiques. Son maintien ou sa remise en cause dépasse le cadre strict de la grammaire et s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’égalité des sexes et la manière dont la langue reflète – ou perpétue – les rapports de pouvoir. La question n’est donc pas seulement de savoir quelle règle appliquer, mais aussi de déterminer quels modèles de pensée nous souhaitons inscrire dans nos usages linguistiques.

Jocelyn Godson HÉRARD, Copywriter H-Translation