De l’unité linguistique à la diversité mondiale : cet article explore le rôle complexe des langues dans la formation des identités nationales. Du français comme modèle d’unification à la réalité multilingue de nombreux pays, découvrez comment l’histoire, la politique et la culture façonnent nos paysages linguistiques. Une réflexion approfondie sur les défis et les richesses de la diversité linguistique dans le monde moderne.

L’évolution historique et la dynamique contemporaine des langues nationales constituent un sujet fascinant qui illustre la complexité des interactions entre linguistique, politique et identité culturelle. Le cas du français, en particulier, offre un exemple saisissant de la manière dont une langue peut devenir un pilier central de l’identité nationale, tout en révélant les défis et les paradoxes inhérents à cette situation.

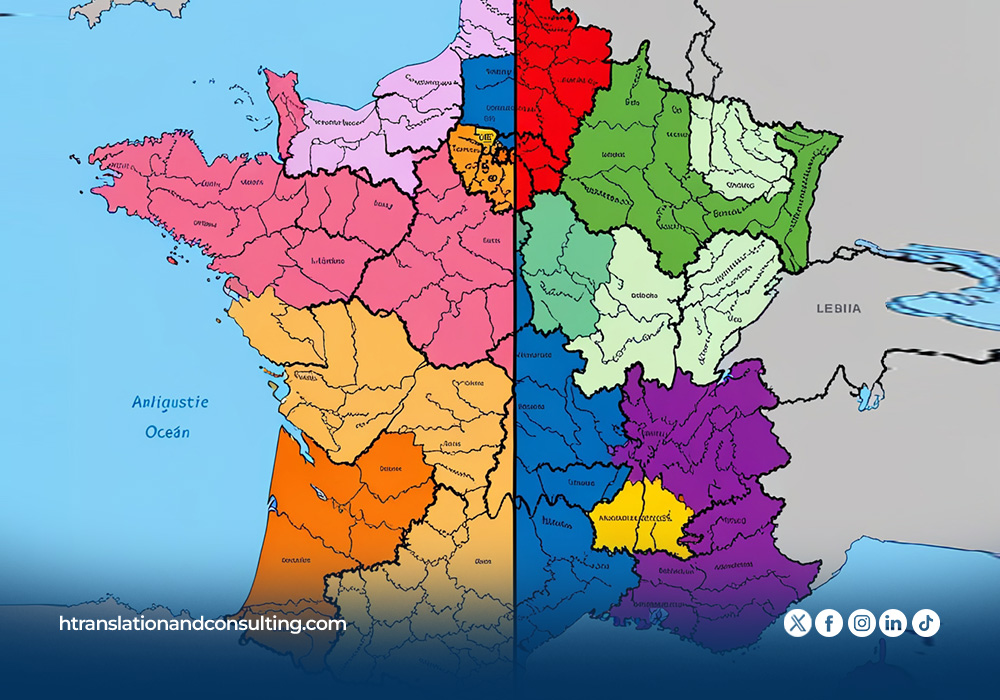

Dans sa configuration actuelle, le français se distingue par une relative homogénéité et une normalisation poussée, deux caractéristiques qui se renforcent mutuellement. Cette standardisation linguistique, fruit d’un long processus historique, a contribué à faire du français une langue nationale au sens le plus complet du terme, jouissant d’une position dominante incontestée sur le territoire métropolitain. Cette situation particulière a profondément influencé la perception des Français quant à la nature même des langues et de leur rapport aux communautés nationales.

Il est courant, parmi les locuteurs français, de concevoir les langues comme des entités intrinsèquement liées à des espaces géopolitiques bien définis. Cette vision, bien que simplificatrice, n’est pas dénuée de fondement historique. En effet, l’unification linguistique a souvent joué un rôle crucial dans la construction des identités nationales. Cependant, cette conception tend à occulter la réalité complexe et diverse du paysage linguistique mondial.

L’adéquation entre langue et nation, loin d’être une norme universelle, représente en réalité une exception à l’échelle globale. La majorité des États du monde sont caractérisés par une diversité linguistique plus ou moins prononcée. Des pays comme la Yougoslavie (avant sa dissolution) ou les Pays-Bas illustrent la complexité des situations linguistiques, où plusieurs langues coexistent au sein d’une même entité politique, ou à l’inverse, où une même langue transcende les frontières nationales.

L’histoire de la France offre un exemple particulièrement éloquent de la manière dont l’unification linguistique peut être utilisée comme un outil de construction nationale. Le processus d’éradication des patois et des langues minoritaires, initié sous la Révolution française et intensifié au XIXe siècle, témoigne de la volonté politique de forger une identité nationale homogène à travers l’imposition d’une langue commune. L’instauration de l’école laïque obligatoire à la fin du XIXe siècle a joué un rôle déterminant dans cette entreprise, transformant en profondeur le paysage linguistique du pays en l’espace d’une génération.

Ce processus d’unification linguistique s’inscrit dans une longue histoire, remontant au Moyen Âge avec l’ascension du dialecte francien, parlé par les rois capétiens. L’ordonnance de Villers-Cotterêts, promulguée par François Ier en 1539, marque une étape cruciale en instituant le français comme langue officielle du royaume, au détriment du latin. Cette décision politique a consolidé le statut du français, jusqu’alors langue vernaculaire, en lui conférant une dimension véhiculaire et officielle.

Le modèle français d’unification linguistique a inspiré de nombreux États nouvellement indépendants dans leur quête d’une identité nationale cohérente. L’Indonésie et Madagascar offrent des exemples contemporains de tentatives d’élaboration d’une langue nationale unifiée. Cependant, ces efforts se heurtent souvent à la réalité complexe des sociétés multiethniques, où l’imposition d’une langue unique peut s’avérer problématique, voire impossible.

Dans de nombreux pays, notamment en Afrique, la solution adoptée consiste à superposer une langue officielle, souvent héritée de la période coloniale, à un ensemble de langues nationales reconnues. Cette approche, bien que pragmatique, n’est pas exempte de tensions et de défis. Le cas du Sénégal, avec ses vingt-six langues dont six à statut national, illustre la complexité de ces situations linguistiques.

Il est important de noter que la diversité linguistique en Afrique ne résulte pas uniquement du découpage colonial. Les mouvements de populations et les interactions entre groupes ethniques ont façonné des paysages linguistiques complexes bien avant l’ère coloniale. Les Peuls, dispersés à travers plusieurs pays sahéliens, en sont un exemple frappant, rappelant la situation des Celtes en Europe.

Le défi des minorités linguistiques et des zones frontalières linguistiquement hétérogènes n’est pas l’apanage des pays en développement. L’Europe elle-même, malgré sa longue histoire d’États-nations, présente une mosaïque linguistique complexe. L’allemand, par exemple, est parlé dans de nombreux pays européens au-delà des frontières de l’Allemagne, tandis que des pays comme la Roumanie abritent de multiples minorités linguistiques.

En conclusion, l’étude de l’évolution et de la distribution des langues nationales révèle la tension constante entre les forces d’unification et de diversification linguistiques. Elle met en lumière les liens complexes entre langue, identité et pouvoir politique, tout en soulignant l’importance de reconnaître et de valoriser la diversité linguistique comme une richesse culturelle plutôt que comme un obstacle à l’unité nationale. Cette réflexion invite à repenser nos conceptions de l’identité nationale et de la citoyenneté dans un monde de plus en plus interconnecté et multiculturel.

Jocelyn Godson HÉRARD, copywriter H-Translation