Langue véhiculaire incontournable sous la colonisation, le créole haïtien jouissait paradoxalement d’un grand prestige social à Saint-Domingue. Pourtant, il faudra attendre 1987 pour que son statut de langue co-officielle soit consacré par la Constitution après l’indépendance. Cet article explore les facteurs historiques, idéologiques et politiques qui ont façonné l’évolution remarquable du créole, de son apogée coloniale à sa reconnaissance officielle tardive, reflétant les rapports de force complexes entre langues et pouvoirs.

Introduction

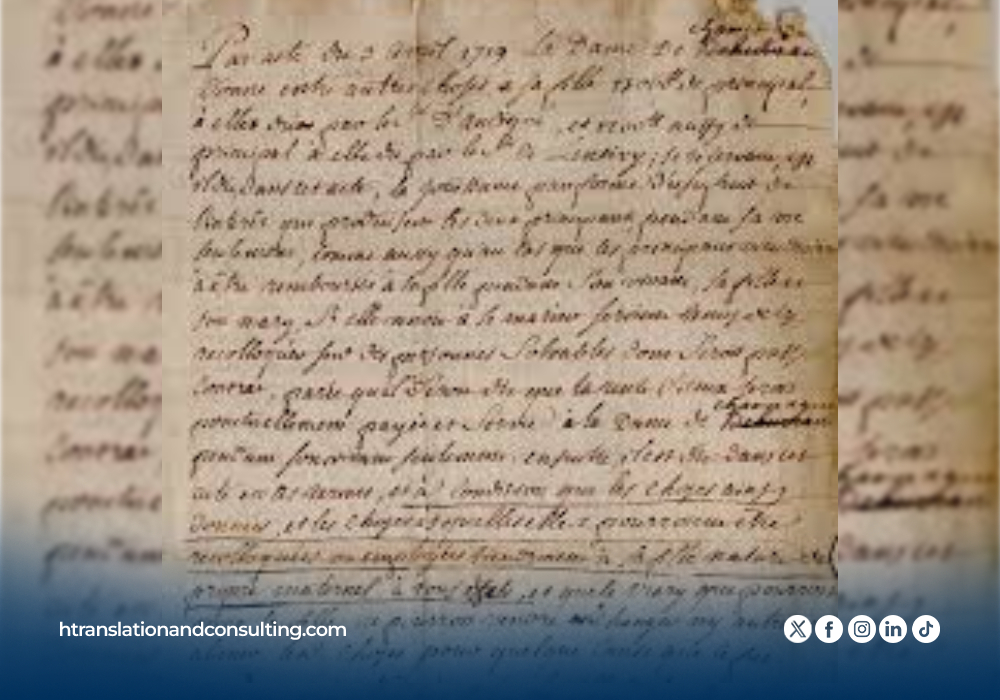

Venu au monde dans une société répressive, la logique pousserait nombre de personnes à penser que le créole aurait été une langue de second rang sans aucun prestige social depuis sa naissance dans la colonie française de Saint-Domingue. En effet, il est logique de croire que la langue du peuple dominant devrait aussi être la langue dominante dans la hiérarchie sociale des langues. Pourtant, la conclusion des historiens est sans équivoque : le créole avait une place centrale dans cette société coloniale. Malgré la place centrale du créole dans cette société coloniale, et bien que ce fut la langue première de la majorité des esclaves, à l’indépendance d’Haïti, elle n’est retenue ni comme langue nationale ni comme langue officielle. Plongeons-nous dans quelques page d`histoire du peuple haïtien et de sa langue : le créole haïtien.

Les circonstances de la formation des créoles (du créole haïtien)

Les créoles partagent des origines communes, étant nés pour la plupart durant la même période historique du XVIe/XVIIe siècle, au temps de la traite négrière. Ce sont des langues mixtes, formées par un mélange de langues en contact. Bien que les linguistes s’accordent sur ces points, ils divergent sur les modalités précises de leur formation.

Les principales hypothèses ont été avancées par Suzanne Comhaire-Sylvain, Derek Bickerton et Robert Chaudenson. Ce dernier, ayant étudié le créole de La Réunion, propose que leur genèse se soit déroulée en trois phases majeures liées aux vagues successives de déportation d’esclaves africains.

La première phase dite “d’installation” vit les premiers esclaves, minoritaires, acquérir des rudiments de français auprès des colons. La deuxième phase correspond aux déportations massives, les nouveaux arrivés n’ayant plus de contact direct avec le français mais l’apprirent de façon approximative par les esclaves domestiques déjà présents. Enfin, la troisième phase vit arriver d’autres vagues qui ne connurent qu’une “approximation d’approximation” du français.

Parallèlement, les enfants d’esclaves, coupés de leurs langues maternelles africaines, apprirent cette langue véhiculaire émergente de leurs parents, contribuant à la stabiliser. Au fil des générations, la phonologie, la syntaxe et la morphologie des créoles se régularisèrent.

Le créole dans la société de Saint-Domingue

Contrairement à ce que nous pourrions penser, il n`y eut aucune forme officielle de répression linguistique dans les colonies française. Les historiens n’ont relevé aucune disposition de cet ordre dans aucune des deux versions du code noir. Par contre, le discours de Wiliam Lynch, The Making of a Slave (La fabrication d’un esclave), laisserait penser qu’officieusement, certains colons faisait la chasse à la langue. Dans une partie de ce discours prononcé à Virginie en 1712, voici ce que nous pouvons lire : « NOUS DEVRONS ANNIHILER COMPLÈTEMENT LA LANGUE MATERNELLE du nouveau nègre et de la nouvelle mule, et instituer un nouveau langage qui implique le travail de la nouvelle vie des deux. Vous savez que la langue est une institution particulière. Cela conduit au cœur d’un peuple. » Si cela pouvait se faire dans les colonies anglaise, on a le doit de penser que cela se produisait aussi dans les colonies françaises.

Cette répression linguistique des colons pourrait être à la base de la l’annihilation des nombreuses langues africaines qui existaient dans la colonie. Mais à chaque fois qu’il y ait deux ou plusieurs langues en contact, au moins trois résultats peut être observés : 1) les langues peuvent simplement coexistées ensemble, 2) une langue peut étouffer les autres jusqu’à les faire disparaitre, et 3) les langues peuvent se mélanger et donner naissance à une nouvelle langue. Dans la société de Saint-Domingue, c’est le 3ème résultat qui est arrivé. Et cela a donné naissance au créole haïtien.

Le créole est aussi bien le fruit du français et de nombreuses langues africaines. En tant que fruit d’un métissage linguistique, il servait de lieu d’intercompréhension entre des peuples qui ne parlaient pas la même langue. Jusqu’à devenir « vers 1791, le créole était, selon toute probabilité, la première langue de Saint Domingue, étant la seule à être parlée et comprise par tous. » (Bell, 2005). « Les créoles noirs apprenaient la langue depuis la naissance — et il en allait de même des créoles blancs, puisque le créole était non seulement la langue de leur nénènes mais aussi la langue employée dans leur famille pour communiquer avec les domestiques. » (ibid.)

Ce statut de lieu commun entre des peuples issus de cultures et de milieux linguistiques différents assuraient au créole une place centrale dans le bain linguistique de Saint-Domingue. Le créole n’était pas seulement la langue des fils d’esclaves, mais aussi des blancs créoles. Girard (2013) l’exprime en ces termes : « Le kreyòl était la langue dominante à Saint-Domingue, à la fois chez les esclaves et les colons créoles.» Toujours d’après ce que nous raconte Girard (2005), « pour un esclave, ne s’exprimer qu’en kreyòl était un marqueur social indiquant qu’il était né aux Antilles.» Et certaines sources laisseraient penser que ce serait aussi le cas des colons qui se considérait supérieur de certains compatriotes s’ils parlaient créoles, car cela indiquerait qu’ils étaient dans la colonie depuis plus longtemps. Puisque le créole était aussi la langue des colons, et que « ce dernier ne serait pas sans les colons » (Govain 2022), cela pourrait expliquer pourquoi il jouissait d’autant de prestige dans la société de Saint-Domingue.

Le créole, de l’indépendance à nos jours

Ce statut prestigieux du créole dans la société de Saint-Domingue lui aurait valu une place prestigieuse assez naturelle dans la nouvelle société libre d’Haïti. Mais contre toute attente, il n’est retenu ni comme langue nationale, ni comme langue officielle dans la constitution impériale de Jean Jacques Dessalines. Le français non plus. Mais cette dernière a toujours assuré la place de langue officielle de facto depuis la promulgation de la constitution de 1801 à 1918 (Govain 2022). « En 1926, [durant l’occupation américaine (Govain 2022)] le français est même désigné comme langue officielle par la Constitution, disposition que reprendra la Constitution de 1964. » (Chaudenson 2002) Il va falloir attendre la constitution de 1983 pour que le créole soit devenu langue nationale au côté du français qui demeure toujours la langue officielle du pays selon des dispositions de l’article 62. Ce n’est qu’en 1987 que le créole va être proclamé langue co-officielle du pays avec le français. La Constitution haïtienne de 1987 prévoyait aussi, dans son article 213, l’institution d’une Académie haïtienne chargée d’« asseoir la langue créole et d’en permettre le développement scientifique et harmonieux ». C’est ainsi que l’Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) fut créée le 4 décembre 2014.

Mais malgré son statut de langue officielle, le créole haïtien a été longtemps « strictement cantonné dans la communication informelle » (Chaudenson 2002). En 1979, certains mouvements promeuvent le créole. Dans cette même année, le 18 septembre, on par décret présidentiel, on choisit une orthographe officielle pour le créole. (Chaudenson 2002) Et la loi du 28 septembre 1979 l’introduit à l’école à la fois comme langue d’enseignement et langue enseignée. Si le créole a été retenu comme langue enseignée, les écoles ont refusé de l’intégrer comme langue d’enseignement quoi cette disposition ne concernait que le 1er et le 2ème cycle et que le français serait la langue d’enseignement du 3ème cycle. (Govain 2022) En 1982, soit le 30 mars, un nouveau décret vient préconiser le créole haïtien comme langue d’enseignement et comme langue enseignée tout au long de l’école fondamentale et que le français serait langue enseignée tout au long de l’école fondamentale « et langue d’enseignement à partir de la 6e année et qu’ en 5e année de l’Enseignement Fondamental, l’enseignement du français est renforcé en vue de son utilisation comme langue d’enseignement en 6e année » (Chaudenson et Vernet, 1983).

Le reste, nous le connaissons, car aujourd’hui encore, le créole n’est toujours pas langue d’enseignement. Du moins, il est plus ou moins représenter dans différents domaines prestigieux qu’il ne l’était il y a quelques décennies d’après ce que témoigne ce tableau de Govain (2022) dans une démarche de comparaison de la présence de différentes langues en action sur le territoire haïtien.

Conclusion

Le créole haïtien a parcouru un chemin tortueux, passant du statut de langue véhiculaire centrale dans la société coloniale esclavagiste de Saint-Domingue, à une forme de mise à l’écart dans la jeune nation indépendante. Il aura fallu près de deux siècles pour que cette langue, pourtant maternelle de la majorité, accède enfin à une reconnaissance institutionnelle en étant proclamée co-officielle aux côtés du français par la Constitution de 1987.

Cette évolution reflète les rapports de force complexes et mouvants entre langues et pouvoirs qui ont marqué l’histoire sociolinguistique haïtienne. Le prestige dont jouissait le créole sous la colonisation ne lui a pas valu une place naturelle parmi les langues nationales à l’indépendance, certainement en raison des visions linguistiques et idéologiques alors dominantes.

Aujourd’hui, malgré son statut désormais co-officiel, la place du créole reste encore limitée dans certains domaines de haute sphère comme l’enseignement supérieur ou la littérature savante, témoignant des pesanteurs sociales ancrées. Son institutionnalisation demeure donc un processus long et ardu.

Le destin singulier de cette langue créole pionnière, fruit d’un métissage linguistique douloureux, symbolise remarquablement les défis identitaires, la résilience mais aussi les contradictions profondes d’une société haïtienne plurilingue en quête de cohésion nationale. Son parcours remarquable, des cases d’esclaves aux institutions républicaines, en fait un remarquable objet d’études pour qui veut saisir les rapports de force sous-jacents entre langues, identités et pouvoirs dans un monde globalisé.

Jocelyn Godson Hérard, Copywriter H-translation