Cet article est un compte rendu enrichi de l’étude menée par Benoît Virole sur la langue des signes, publié dans Les Lettres de la SPF en 2018. À travers une exploration approfondie de sa structure, de ses origines et de ses implications cognitives, il met en lumière la richesse de ce langage visuel et symbolique. Bien plus qu’un moyen de communication pour les sourds, la langue des signes interroge les fondements mêmes du langage humain et offre une nouvelle perspective sur la symbolisation et la cognition.

La langue des signes constitue un système linguistique complexe et fascinant, utilisant la vision comme moyen de réception et la gestualité comme mode d’expression. Loin d’être un simple outil de communication pour les personnes sourdes, elle révèle des aspects fondamentaux sur la nature et les origines du langage humain. Sa structure et son usage permettent de redéfinir notre compréhension de la symbolisation et de l’expression cognitive.

Un langage visuel et naturel

Chez les enfants sourds profonds, la privation du langage oral conduit souvent à l’émergence spontanée d’un système gestuel riche et signifiant. Ce développement, observé même chez des enfants entendants nés de parents sourds, témoigne de la base biologique de la communication gestuelle. Cela suggère que le langage, qu’il soit oral ou gestuel, repose sur une faculté innée de symbolisation et de structuration. Les langues des signes, développées dans des communautés sourdes ou enseignées dans des cadres institutionnels, s’enrichissent de conventions culturelles et linguistiques qui transforment cette base naturelle en un système linguistique structuré.

Contrairement à une idée longtemps répandue, le langage humain n’est pas nécessairement audiophonologique. Les langues des signes démontrent que le mode de transmission est une contingence, tandis que la capacité symbolique est un invariant. Cette réalité remet en question des hypothèses traditionnelles sur le lien entre le langage et l’audition et ouvre de nouvelles perspectives sur l’universalité du langage.

Une origine enracinée dans la cognition

Historiquement, la communication gestuelle aurait pu jouer un rôle crucial dans l’évolution humaine. Bien que le langage oral offre des avantages évidents, tels que sa portée dans l’obscurité ou à grande distance, le langage gestuel présente des atouts uniques. Silencieux, il est idéal pour des communications discrètes, et sa dimension visuelle permet une richesse expressive difficile à égaler. Les langues des signes modernes, bien qu’issues d’un développement socioculturel, portent encore les traces de cette connexion intime entre geste et pensée symbolique.

Les langues des signes démontrent également la flexibilité du cerveau humain. Elles mobilisent des zones cérébrales similaires à celles du langage oral, tout en exploitant davantage l’hémisphère droit pour traiter leurs aspects spatiaux. Cette latéralisation particulière illustre la capacité du cerveau à s’adapter aux différents modes d’expression linguistique.

La richesse structurelle des langues des signes

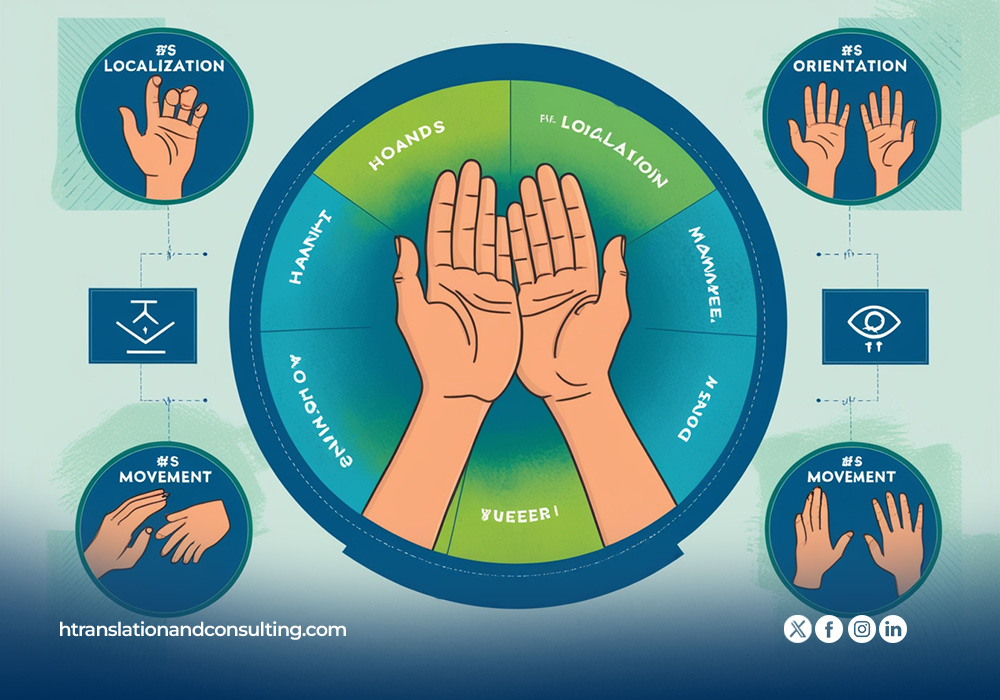

Sur le plan linguistique, les langues des signes offrent une richesse structurale qui égale, voire dépasse, celle des langues orales. Les paramètres de formation des signes – configuration des mains, localisation, orientation et mouvement – fonctionnent comme des unités minimales similaires aux phonèmes dans les langues orales. Ces paramètres permettent une grande générativité, c’est-à-dire la capacité de produire un nombre infini de combinaisons à partir d’un nombre limité d’éléments.

L’un des aspects les plus fascinants des langues des signes est leur iconicité. Contrairement aux langues orales où les mots sont souvent arbitraires, les signes gestuels ont souvent une relation visuelle ou métaphorique avec ce qu’ils représentent. Par exemple, un signe peut mimer la forme ou le mouvement de l’objet ou du concept désigné. Cette propriété iconique donne à la langue des signes une immédiateté et une transparence qui enrichissent sa fonction communicative tout en témoignant de l’interaction étroite entre perception et cognition.

Une perspective cognitive et sémiotique

Les langues des signes révèlent également des aspects fondamentaux de la pensée humaine. Elles exploitent les dimensions spatiales de manière unique, permettant une simultanéité dans l’expression qui est impossible dans le langage oral, limité par la séquentialité temporelle. Cette organisation en quatre dimensions (trois dimensions spatiales plus le temps) offre une fenêtre directe sur la structure spatiale de la pensée humaine, souvent cachée dans les langues orales par leur linéarité.

De manière plus large, la langue des signes démontre que la pensée et le langage ne sont pas uniquement symboliques ou arbitraires. Ils s’appuient sur des schémas perceptifs et moteurs profondément ancrés dans notre expérience corporelle. Par exemple, des gestes représentant la séparation ou la fusion traduisent directement des concepts abstraits tels que la division ou l’unité, suggérant que ces notions trouvent leurs racines dans des expériences physiques concrètes.

Une nouvelle vision de la symbolisation

L’étude des langues des signes a permis de redéfinir la symbolisation elle-même. Loin de se limiter à une abstraction désincarnée, la symbolisation repose sur des structures perceptuelles et motrices organisées en systèmes de relations dynamiques. Ces systèmes reflètent non seulement les objets du monde, mais aussi les interactions et les intentions humaines.

En psychanalyse, cette perspective a conduit à une relecture des processus mentaux tels que le rêve ou la formation des symptômes. Comme le rêve, la langue des signes traduit des abstractions en images figuratives, offrant une forme d’expression symbolique qui relie directement le sens et la perception. Cette capacité met en lumière la continuité entre le corps, la pensée et le langage, et ouvre des voies nouvelles pour comprendre les troubles de la communication ou du développement symbolique.

Une contribution inestimable aux sciences cognitives et sociales

Enfin, les langues des signes ne sont pas seulement des objets d’étude linguistique ou cognitive. Elles sont aussi des témoins vivants de la diversité humaine et des capacités d’adaptation. Leur reconnaissance et leur valorisation contribuent à une meilleure inclusion des communautés sourdes et offrent des outils pédagogiques et thérapeutiques précieux pour toutes les personnes ayant des difficultés de communication.

Ainsi, les langues des signes ne se contentent pas de révéler une autre facette du langage. Elles nous invitent à reconsidérer nos conceptions fondamentales de la communication, de la pensée et de la culture, en montrant que le langage humain, dans toute sa richesse, est bien plus qu’un simple instrument de parole.

Jocelyn Godson HÉRARD, Copywriter H-Translation