La créolisation, un processus complexe d’interaction linguistique et sociale, façonne les langues créoles dans des contextes de contact prolongé entre différentes populations. Cet article explore les théories de la créolisation et les mécanismes d’acquisition linguistique qui permettent aux créoles de se développer comme des systèmes linguistiques autonomes. En analysant des cas spécifiques issus des Antilles et de l’océan Indien, il met en lumière le rôle central des dynamiques sociales et des influences historiques dans la formation et l’évolution de ces langues.

La créolisation est un processus complexe qui implique la transformation progressive de plusieurs langues en une nouvelle forme linguistique, souvent dans des contextes de contact prolongé entre des populations aux origines linguistiques diverses. Comprendre ce phénomène requiert non seulement une analyse des dynamiques sociales qui l’entourent, mais aussi une étude approfondie de la façon dont les langues se transforment sous l’influence des différents acteurs de ce contact. Le processus d’acquisition des langues joue également un rôle central dans la façon dont les créoles se forment et se stabilisent au fil du temps.

Cet article se penche sur plusieurs contributions majeures dans le domaine, issues de discussions et recherches tenues lors d’une table ronde qui a exploré les intersections entre la créolisation et l’acquisition des langues. Ce cadre multidisciplinaire permet de mieux comprendre les différentes étapes qui mènent à la stabilisation d’une langue créole et les facteurs qui influencent ce processus. La théorie de Robert Chaudenson sur la créolisation, largement acceptée dans ce domaine, sert de fil conducteur pour beaucoup des études ici présentées. Elle met en lumière l’importance de l’environnement social dans la formation des langues créoles, notamment à travers le rôle des modèles linguistiques imparfaits adoptés par les populations en contact.

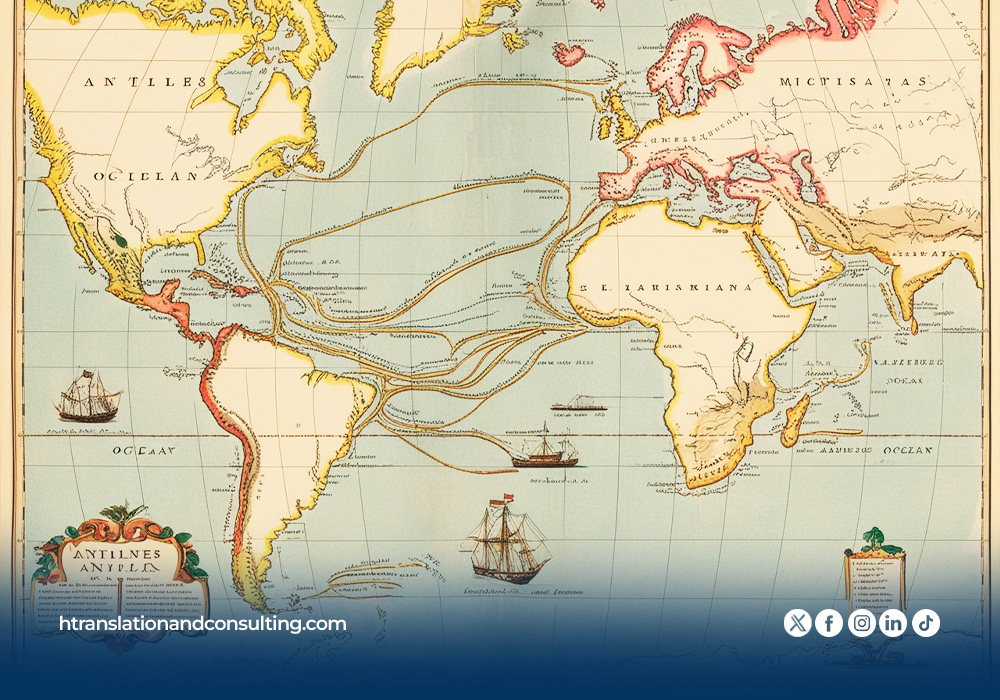

Dans un premier temps, il est essentiel d’examiner le contexte historique et social dans lequel ces langues ont émergé. Les créoles se sont souvent développés dans des sociétés coloniales caractérisées par une forte inégalité sociale, où les esclaves et les colons européens interagissaient dans un cadre de domination. Dans ces contextes, l’apprentissage des langues européennes par les esclaves se faisait de manière approximative, souvent sans une transmission formelle, conduisant à une transformation progressive des langues en présence. Cette dynamique, qualifiée par Chaudenson d’« autonomisation » des créoles par rapport à leurs langues lexificatrices, est le résultat d’un processus d’adaptation à des conditions de communication spécifiques.

Une étude particulièrement éclairante présentée dans ce recueil est celle de G. Hazaël-Massieux, qui se concentre sur les Antilles françaises durant la période coloniale. Elle remet en question la théorie de Bickerton selon laquelle la créolisation serait déclenchée par un apport linguistique déficient chez les enfants. L’auteur montre, au contraire, que dans de nombreux cas, les esclaves étaient exposés de manière intensive à la langue et à la culture françaises, notamment par le biais de l’éducation religieuse et du contact avec les enfants des colons. Ce niveau d’acculturation rend improbable l’idée d’un « déficit linguistique » à l’origine des créoles, même si des lacunes dans la transmission de la langue ont pu apparaître à des moments ultérieurs, notamment lors de l’expansion des plantations.

Ces discussions révèlent l’importance de la structure sociale dans la formation des créoles, tout en soulignant les complexités inhérentes au processus d’acquisition des langues dans des contextes de contact. Les analyses présentées ici ne se limitent pas à une simple description des phénomènes linguistiques ; elles cherchent à comprendre les interactions profondes entre les dynamiques sociales et les transformations linguistiques. Ce cadre théorique est particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit d’explorer les différentes étapes de l’acquisition linguistique par les communautés créolophones.

L’importance des conditions sociales et économiques dans lesquelles se trouvent les communautés créolophones ne peut être sous-estimée lorsqu’il s’agit d’expliquer la formation des langues créoles. Le modèle de la société coloniale, en particulier celle des Antilles françaises, constitue un cadre pertinent pour comprendre comment ces langues se sont développées. Dans les premières phases de la colonisation, les esclaves étaient souvent acculturés, non seulement par l’usage quotidien du français, mais aussi par l’imposition de normes culturelles et religieuses. Ce processus, bien que visant à l’assimilation, a joué un rôle paradoxal dans la création d’un espace linguistique autonome : le créole.

L’étude de Dominique Fattier apporte un éclairage précieux sur la manière dont ces processus se sont inscrits dans la société de Saint-Domingue. Le Manuel des habitants de Saint-Domingue, publié en 1802, montre comment les colons cherchaient à communiquer avec les populations noires locales en développant un langage créole qui contenait des éléments de français populaire du XVIIe siècle. Fattier souligne que cette variété de créole est très proche des formes régionales du français de l’époque, mais aussi influencée par les diverses langues parlées par les esclaves africains récemment arrivés. Cela révèle la complexité du processus de créolisation, qui n’est pas un simple calque d’une langue dominante, mais une interaction dynamique entre plusieurs influences linguistiques et culturelles.

Cette interaction est encore plus évidente lorsqu’on considère la manière dont les créoles ont évolué au fil du temps, non seulement à travers les apports linguistiques externes, mais aussi en raison des dynamiques internes des sociétés coloniales. André Valli, dans son analyse du créole réunionnais, démontre que certaines caractéristiques grammaticales de ce créole sont en fait des survivances d’anciennes formes du français, plutôt que des innovations résultant de la créolisation. Il montre que l’utilisation du zéro déterminant, par exemple, était présente dans le français du XVe et XVIe siècles, et qu’elle a simplement été perpétuée dans le créole réunionnais. Ce constat remet en question l’idée que toutes les caractéristiques des créoles résultent d’une simplification ou d’un processus de rupture avec la langue lexificatrice.

Ces études mettent en évidence un point central : la créolisation n’est pas un processus uniforme de dégradation d’une langue « pure », mais plutôt une évolution linguistique influencée à la fois par des facteurs externes (comme l’exposition à différentes langues) et internes (telles que les dynamiques grammaticales propres à la langue source). En ce sens, le créole réunionnais, tout comme d’autres créoles, incarne un mélange d’influences qui ont été adaptées et transformées pour répondre aux besoins communicationnels spécifiques des populations concernées.

Dany Adone poursuit cette réflexion dans son étude sur l’acquisition des marqueurs préverbaux chez les enfants mauriciens. Ses travaux confirment l’hypothèse selon laquelle certaines distinctions temporelles et aspectuelles sont acquises très tôt par les enfants créolophones, notamment la distinction entre états et processus, une composante essentielle du bioprogramme linguistique. Bien que ses données ne confirment pas entièrement toutes les prévisions de la Bioprogram Hypothesis de Derek Bickerton, elles soulignent néanmoins que certaines caractéristiques grammaticales des créoles sont acquises rapidement, ce qui pourrait indiquer que ces distinctions sont profondément enracinées dans la grammaire de ces langues.

L’étude de l’acquisition des langues créoles, en particulier dans des contextes d’apprentissage informel, soulève d’importantes questions sur le rôle des locuteurs natifs dans la transmission linguistique. Bernard Py propose une approche innovante, combinant l’analyse des énoncés des apprenants dans des situations communicatives réelles avec l’étude des « séquences interactionnelles » plus larges, qui incluent des stratégies communicatives basées sur des connaissances interactives. Cette approche permet d’explorer comment les apprenants ajustent progressivement leur interlangue en fonction des informations linguistiques qu’ils obtiennent des locuteurs natifs, et comment ces interactions façonnent leur acquisition linguistique.

Cette dynamique est particulièrement intéressante dans les contextes de créolisation, où les apprenants – souvent des esclaves ou des populations subalternes – étaient amenés à interagir avec des locuteurs de langues approximatives ou en évolution, plutôt qu’avec des locuteurs de la langue lexificatrice dans sa forme « pure ». Cela conduit à la formation de créoles comme des langues autonomes, résultant de l’échec ou de l’absence d’un « contrat didactique » entre les locuteurs natifs et les apprenants. Ce concept de contrat didactique, appliqué à la créolisation, permet de mieux comprendre comment les créoles ont évolué en tant que systèmes linguistiques indépendants.

Daniel Véronique, quant à lui, aborde la question de la structuration syntaxique des énoncés chez les apprenants de français. Ses recherches montrent que l’acquisition d’une nouvelle langue ne suit pas nécessairement une trajectoire linéaire allant de la parataxe à la syntaxe complexe. Certains apprenants organisent leurs énoncés de manière pragmatique dès le début, en se concentrant sur des constructions thématiques ou rhématiques, ce qui les amène à utiliser des structures proches de celles que l’on retrouve dans certains créoles français. Cette observation suggère que la créolisation, tout comme l’acquisition des langues, peut être influencée par des mécanismes cognitifs communs.

Enfin, l’analyse de Robert Chaudenson sur l’appropriation des langues en contexte colonial constitue une contribution essentielle à cette discussion. Il montre que la créolisation résulte non seulement de l’exposition à des variétés approximatives de la langue lexificatrice, mais aussi d’un processus plus large d’appropriation linguistique dans des conditions sociales spécifiques. Les comparaisons entre différentes variétés de français colonial, qu’il soit parlé en Louisiane, à l’île de la Réunion ou en Haïti, révèlent des points communs qui permettent de mieux comprendre les mécanismes d’évolution de ces langues. Chaudenson souligne que les caractéristiques des créoles ne peuvent être attribuées uniquement à des influences externes ou à des erreurs d’acquisition, mais qu’elles reflètent un processus plus complexe de restructuration et d’adaptation linguistique.

L’étude de la créolisation, telle que présentée par Albert Valdman, s’attache à explorer la dynamique de transformation des créoles au fil du temps, notamment à travers la notion de décréolisation. Valdman démontre que le créole de Saint-Domingue, précurseur du créole haïtien, présentait initialement des similarités structurelles plus marquées avec le français que ce que l’on observe dans le créole haïtien contemporain. Cette observation remet en question le modèle traditionnel de décréolisation, selon lequel les créoles évolueraient progressivement vers des formes plus proches de la langue lexificatrice à travers un contact prolongé. Au contraire, Valdman propose que même dans ses premières phases, le créole de Saint-Domingue possédait déjà une diversité interne, avec des variations qui allaient du basilecte à des formes plus proches du français vernaculaire, constituant ainsi une sorte de continuum linguistique.

Ce phénomène de variation interne dans les créoles est un aspect central de leur développement, et Valdman avance l’hypothèse d’une “repidginisation” survenue lors de l’arrivée massive de nouveaux esclaves africains, les Bossals. Ces derniers, en apprenant le créole déjà en usage dans la colonie, auraient introduit une seconde vague de restructuration linguistique, renforçant ainsi les différences entre le créole et le français. Cette hypothèse rejoint la théorie de Chaudenson, qui postule que la créolisation est en grande partie le résultat de l’approximation progressive de la langue lexificatrice par des locuteurs successifs, chacun apportant ses propres ajustements et transformations.

L’idée de repidginisation offre un cadre explicatif intéressant pour comprendre pourquoi certaines caractéristiques linguistiques des créoles semblent s’éloigner davantage de la langue d’origine avec le temps, plutôt que de s’en rapprocher. Ce phénomène peut être perçu non pas comme une simple dégénérescence linguistique, mais plutôt comme un processus adaptatif, où chaque génération de locuteurs ajuste la langue en fonction des besoins communicationnels et des contraintes sociales auxquels elle est confrontée. Cette perspective remet en cause la vision classique d’une décréolisation linéaire et invite à considérer les créoles comme des langues en constante évolution, façonnées par des dynamiques complexes de contact linguistique et d’adaptation.

Gabriel Manessy, dans son étude des modalités d’autonomisation des créoles par rapport à leurs langues lexificatrices, met en lumière l’importance du rôle des variétés approximatives du français dans les sociétés coloniales. En observant la situation linguistique en Afrique francophone, Manessy établit un parallèle entre les processus de créolisation observés dans les colonies des Antilles et ceux à l’œuvre dans les sociétés postcoloniales africaines. Dans ces contextes, les populations francophones sont exposées à une forme de français approximative, transmise par une élite locale dont la maîtrise du français standard est souvent imparfaite. Cette approximation linguistique, soutenue par une conscience partielle des normes académiques, crée un espace propice à la réinterprétation et à l’adaptation des structures grammaticales et lexicales, conduisant à une forme de créolisation progressive.

Ce phénomène est particulièrement visible dans l’émergence des créoles africains, qui, bien qu’étant en contact prolongé avec le français standard, développent des traits linguistiques propres, souvent influencés par les langues locales. Cette comparaison permet de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre dans la formation des créoles des sociétés coloniales classiques, où les esclaves africains apprenaient une version approximative du français, transmise par d’autres esclaves ou créoles déjà acculturés. Manessy souligne que ce processus d’autonomisation linguistique est un élément clé de la créolisation, car il permet aux créoles de se développer comme des langues indépendantes, avec leurs propres règles grammaticales et leur propre système de signification.

Dans une perspective similaire, Catherine Miller examine les variétés de l’arabe parlées au Soudan, notamment le Ki-Nubi et le Juba Arabic, qui présentent des caractéristiques créoles marquées. Ces variétés, parlées par des populations non arabophones, ont subi une restructuration phonologique et grammaticale profonde, s’éloignant ainsi des dialectes arabes standards. Miller montre que ces langues créolisées ont développé une correspondance plus systématique entre forme et signification, ainsi qu’une utilisation généralisée de constructions analytiques. Ce processus d’autonomisation linguistique reflète des dynamiques similaires à celles observées dans la créolisation des langues européennes en contexte colonial, et soulève la question de savoir si ces langues doivent être considérées comme de véritables créoles ou comme des variétés dialectales fortement restructurées.

L’ensemble des contributions présentées dans cet article met en évidence la richesse et la complexité des processus de créolisation, en soulignant l’importance des contextes sociaux, historiques et linguistiques dans lesquels ces langues se sont développées. Ce qui ressort de ces études, c’est que la créolisation n’est pas un processus univoque ou simpliste, mais bien un phénomène multidimensionnel, influencé par des dynamiques internes et externes qui interagissent de manière complexe. Les créoles, loin d’être de simples approximations de leurs langues lexificatrices, sont des langues autonomes qui se développent selon des trajectoires propres, en réponse aux besoins communicationnels et aux contraintes sociales des communautés qui les parlent.

La question de l’acquisition des créoles et de leur transmission intergénérationnelle constitue un aspect central de la recherche sur la créolisation. Les travaux présentés ici montrent que l’acquisition des créoles par les enfants suit souvent des trajectoires similaires à celles observées dans l’acquisition des langues premières, avec des distinctions aspectuelles et temporelles qui apparaissent très tôt. Cela confirme l’hypothèse selon laquelle les créoles reflètent des processus cognitifs universels de structuration linguistique, tout en intégrant des éléments spécifiques liés aux conditions sociales et historiques dans lesquelles ces langues ont émergé.

L’un des éléments marquants qui ressort de ces travaux est l’interconnexion entre la créolisation et l’acquisition des langues dans des contextes de contact prolongé. En effet, les processus de créolisation sont indissociables de la manière dont les individus, en particulier les enfants, acquièrent et réinterprètent les langues qui les entourent. L’approche cognitive de l’acquisition linguistique appliquée aux créoles suggère que ces langues se développent non pas comme des systèmes dégradés, mais comme des langues naturelles, répondant aux mêmes impératifs de structuration que toute autre langue. Les distinctions aspectuelles, temporelles et sémantiques qui se manifestent tôt dans l’acquisition des créoles par les jeunes enfants illustrent à quel point ces langues sont des systèmes complets et autonomes.

Dans cette perspective, les théories qui voient dans la créolisation un simple processus de simplification linguistique, ou un signe de rupture cognitive, doivent être révisées. Les contributions présentées dans cet article démontrent que la créolisation implique, au contraire, un haut degré de créativité linguistique, nourri par des interactions complexes entre les langues en contact. Le fait que ces processus soient souvent observés dans des contextes de domination coloniale et d’oppression sociale ne doit pas masquer la richesse intrinsèque des langues créoles. Ces langues, loin de représenter des formes appauvries ou corrompues de leurs lexificateurs, reflètent des dynamiques sociolinguistiques profondes, qui incluent à la fois l’adaptation à des contextes de contact inégal et l’innovation linguistique

Les études présentées par Robert Chaudenson, Albert Valdman et d’autres chercheurs ont également mis en évidence le rôle crucial du contexte social dans la formation et l’évolution des créoles. Chaudenson, par exemple, souligne l’importance des sociétés de plantation et d’habitation dans les premières phases de la créolisation. Ces sociétés, où les esclaves étaient souvent en contact avec des formes vernaculaires et approximatives du français, ont servi de creuset pour le développement des créoles. Cette dimension sociale ne doit pas être négligée dans l’analyse des langues créoles, car elle éclaire la manière dont ces langues se sont autonomisées par rapport à leurs lexificateurs, en intégrant des éléments des langues africaines et en transformant les structures héritées du français.

L’aspect dynamique de la créolisation est également mis en avant par Valdman, qui montre que la variation interne au sein des créoles est présente dès les premiers stades de leur développement. Cette variation, qu’il associe à des phénomènes de repidginisation, souligne la nature fluide et évolutive des créoles, qui continuent à se transformer même après leur émergence. Ce processus est également illustré par l’acquisition des créoles par de nouveaux groupes de locuteurs, notamment les Bossals dans le cas de Saint-Domingue, qui ont appris et modifié le créole existant en y introduisant des éléments de leurs propres langues maternelles. Ce phénomène d’hybridation continue montre que les créoles ne sont jamais figés, mais au contraire en perpétuelle transformation.

Loin d’être des langues périphériques ou marginales, les créoles témoignent de la résilience et de la créativité des communautés coloniales et postcoloniales. Ils sont le produit d’une histoire complexe de domination, d’oppression et de résistance, mais aussi d’innovation linguistique et culturelle. La compréhension de la créolisation et de l’acquisition des créoles nous invite à revoir nos conceptions traditionnelles du changement linguistique et à reconnaître la valeur intrinsèque de ces langues. Les créoles, en tant que langues pleinement développées, constituent un champ d’étude riche pour les linguistes, mais aussi pour les anthropologues, historiens et sociologues, car ils incarnent une forme unique d’adaptation humaine à des contextes historiques particuliers.

Jocelyn Godson HÉRARD, Copywriter H-Translation