Cet article explore les mécanismes du changement linguistique en s’appuyant sur les théories de Ferdinand de Saussure. Il examine la distinction entre les dimensions synchronique et diachronique du langage, ainsi que les processus de transformation phonétiques et analogiques. L’analyse met en lumière comment les langues évoluent de manière constante et comment ces évolutions reflètent à la fois la stabilité et la créativité des systèmes linguistiques.

L’étude des transformations linguistiques est une entreprise complexe qui nous amène à examiner la nature même du langage. Un des pionniers dans cette exploration est Ferdinand de Saussure, dont les idées, développées notamment dans ses Cours de linguistique générale, ont jeté les bases de la linguistique moderne. Saussure a abordé la langue sous deux angles principaux : la dimension synchronique, qui se concentre sur l’état de la langue à un moment donné, et la dimension diachronique, qui observe les évolutions de la langue à travers le temps.

Saussure a souligné que les langues sont en perpétuel mouvement, une notion qu’il a exprimée en disant que les langues ne sont jamais au repos. Elles subissent continuellement des transformations, sans jamais engendrer de nouveaux systèmes linguistiques distincts. Ce dynamisme est au cœur de la nature du langage, et Saussure a cherché à comprendre comment ce mouvement constant influence la structure et le développement des langues.

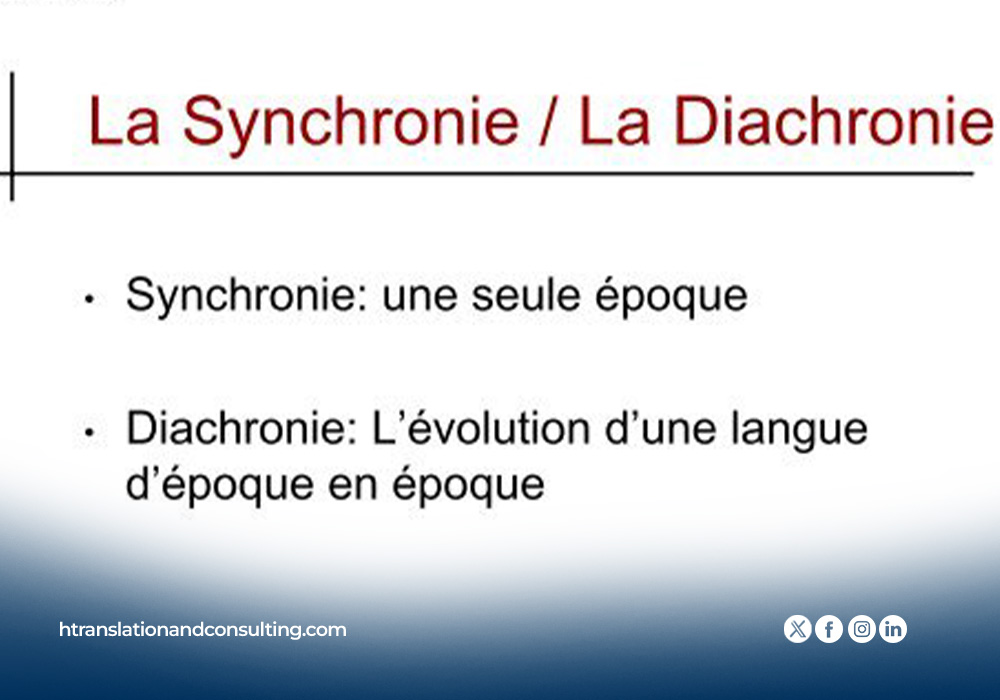

Dans ses analyses, Saussure distingue clairement entre deux aspects de la langue : la synchronie et la diachronie. La diachronie se concentre sur les variations des états successifs de la langue, tandis que la synchronie examine les faits linguistiques à un moment précis. Saussure a introduit ces termes pour décrire les champs d’analyse correspondant respectivement aux dimensions historique et statique du langage. En synchronie, les faits linguistiques sont vus comme un système en équilibre, tandis qu’en diachronie, on observe les mouvements et évolutions qui peuvent altérer cet équilibre. Ces deux perspectives permettent d’appréhender les langues sous des angles complémentaires, offrant une compréhension plus riche des mécanismes linguistiques.

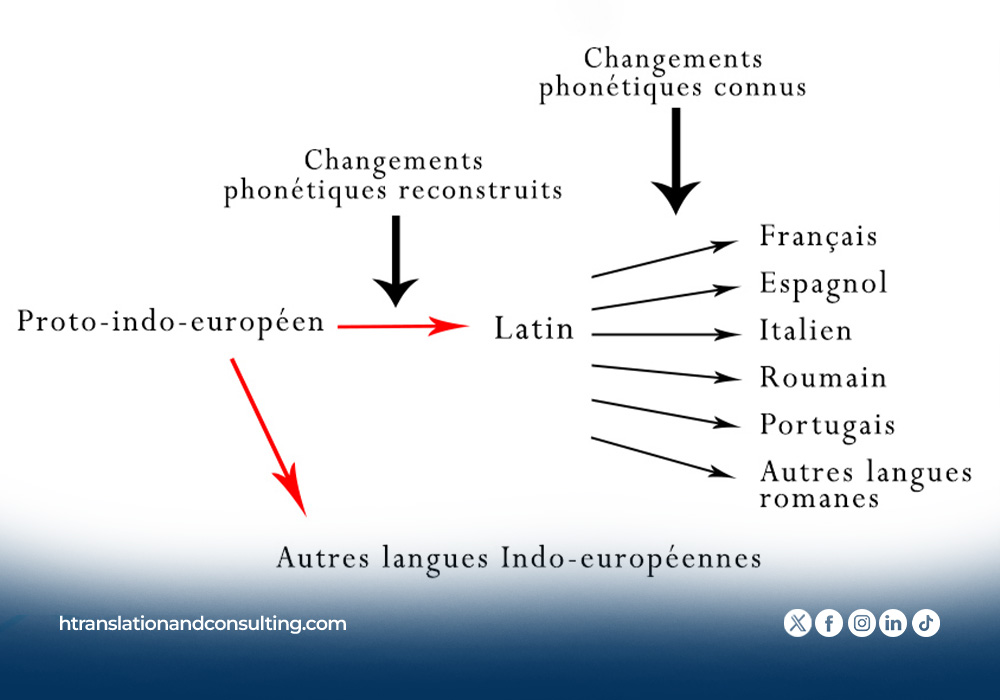

Les changements phonétiques, un domaine d’étude particulièrement observé par Saussure, sont des transformations évidentes dans la configuration des mots au fil du temps. Ces changements sont réguliers et peuvent être observés dans toutes les langues. Par exemple, en français, des mots comme “poblo” sont devenus “peuple”, et “fradre” est devenu “frère”. Saussure a noté que ces changements sont souvent influencés par des règles phonétiques générales, ce qui permet une certaine prévision dans l’évolution des mots. Toutefois, les causes des changements phonétiques restent partiellement mystérieuses. Saussure a examiné diverses hypothèses telles que la loi du moindre effort ou les conditions politiques, mais a conclu que la véritable cause des changements phonétiques est psychologique, liée à la nature arbitraire des signes linguistiques.

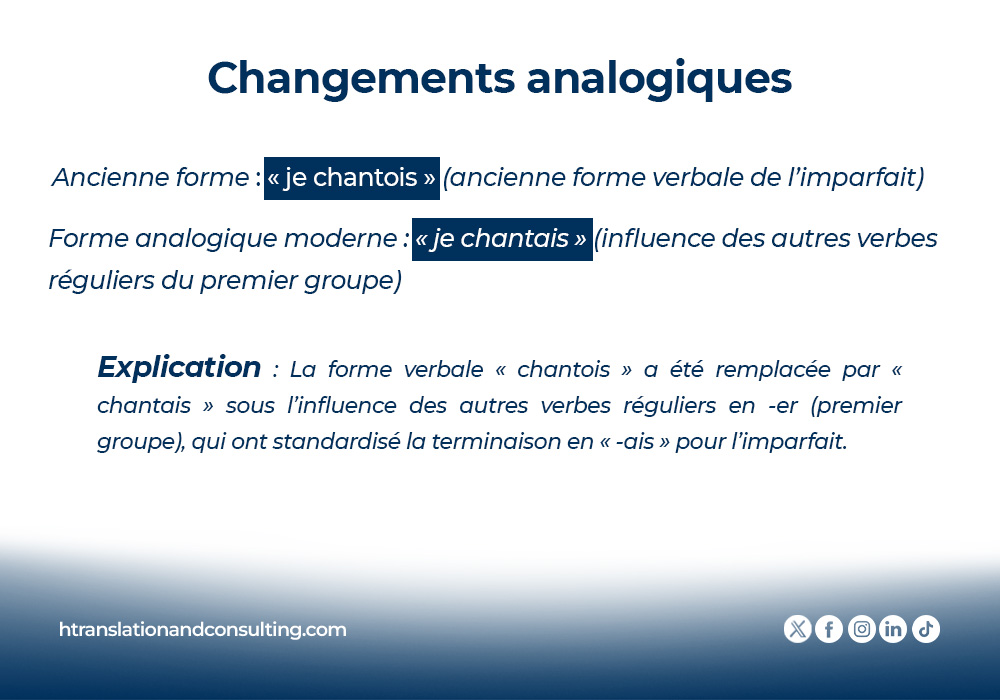

En contraste avec les changements phonétiques, les changements analogiques sont des processus plus conscients et ciblés. Selon Saussure, les changements analogiques résultent d’opérations mentales et de la réorganisation des formes linguistiques existantes pour créer des structures plus régulières ou cohérentes. Par exemple, le processus d’analogie peut expliquer comment une forme comme “venirai” (formulation fautive) a été créée en s’inspirant des formes existantes comme “punirai”. Ce type de changement reflète une capacité humaine à appliquer des modèles grammaticaux connus pour créer de nouvelles formes, illustrant ainsi la créativité intrinsèque du langage.

Saussure a également noté que les changements analogiques et phonétiques interagissent dans l’évolution des langues. Les changements phonétiques peuvent perturber les régularités existantes, tandis que les analogies peuvent rétablir des structures plus régulières. Cette interaction entre perturbation et réorganisation contribue à maintenir un équilibre dynamique dans la langue, malgré les modifications continues qu’elle subit.

En somme, l’analyse des changements linguistiques révèle une interaction complexe entre la régularité et la variabilité. Les changements phonétiques, souvent aléatoires et imprévisibles, perturbent les structures existantes, tandis que les changements analogiques, plus conscients, cherchent à restaurer ou à créer de nouvelles régularités. Ces processus illustrent non seulement la nature évolutive du langage, mais aussi la manière dont les communautés linguistiques s’adaptent et réorganisent les éléments linguistiques pour maintenir une cohérence à travers le temps. La compréhension de ces mécanismes offre un aperçu précieux sur la façon dont les langues se développent et se transforment, mettant en lumière la créativité et la flexibilité qui caractérisent la communication humaine.

Jocelyn Godson HÉRARD, Copywriter H-Translation