Le langage humain, à la fois don de la nature et produit de la culture, défie les catégorisations simplistes. Ni purement biologique, ni entièrement culturel, il incarne la complexité de notre être. Cet article explore les multiples facettes de ce phénomène unique, remettant en question nos conceptions traditionnelles et ouvrant de nouvelles perspectives sur la nature de l’humanité. De l’énigme de son origine aux défis de sa compréhension moderne, plongeons dans ce qui fait de nous des êtres singuliers : notre extraordinaire capacité à communiquer par le langage.

Introduction

Au cœur de toute société humaine, la langue joue un rôle primordial en tant que vecteur de communication et d’expression. Elle est souvent perçue comme un élément essentiel du patrimoine culturel d’un peuple, contribuant à forger son identité et à le distinguer des autres groupes humains. Cependant, cette perception de la langue comme un simple produit culturel occulte une réalité bien plus complexe. En effet, contrairement à d’autres institutions sociales ou traditions culturelles, la langue n’est pas une création délibérée de l’homme. On ne peut pas retracer son origine à un moment précis de l’histoire où l’humanité aurait décidé de l’inventer. Cette particularité distingue fondamentalement la langue des autres éléments constitutifs d’une culture.

L'histoire de la réflexion sur l'origine

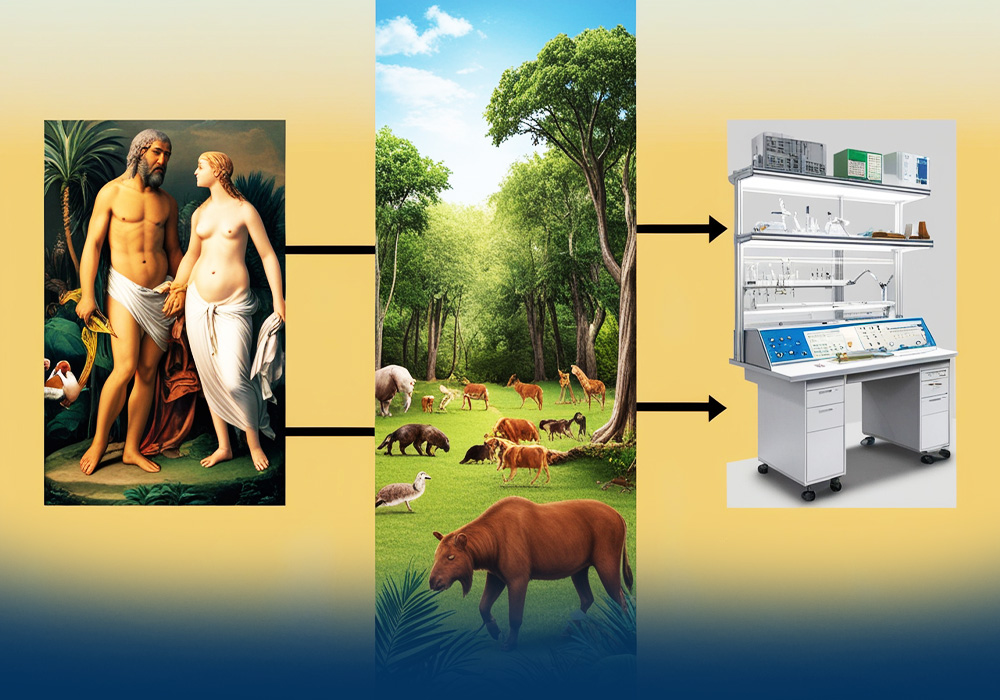

L’histoire de la réflexion sur l’origine du langage est jalonnée de tentatives pour résoudre ce paradoxe apparent. Pendant longtemps, on a cherché à expliquer l’existence des langues soit par une intervention divine, soit par un processus naturel. Ces deux approches, bien que diamétralement opposées, partageaient la même volonté de trouver une explication simple et unique à un phénomène d’une complexité déroutante. Les recherches visant à découvrir la “langue d’Adam et Ève” ou à identifier les origines du langage dans les sons de la nature témoignent de cette quête d’une explication définitive.

Les expériences menées par certains dirigeants, comme le pharaon égyptien ou Frédéric II de Prusse, visant à isoler des nouveau-nés pour découvrir leur “langue naturelle”, illustrent bien les errements conceptuels auxquels peut conduire une compréhension simpliste du langage. Ces tentatives, aussi aberrantes soient-elles, révèlent une intuition profonde : celle d’un lien intime entre la nature humaine et le langage. Cependant, elles échouent à saisir la complexité de ce lien et le rôle crucial de l’environnement social dans le développement linguistique.

Langue: fait culturelle ou don de la nature?

L’utilisation persistante du terme “langue naturelle” dans le discours contemporain est un vestige de ces conceptions anciennes. Bien que ce terme serve principalement aujourd’hui à distinguer les langues humaines des langages artificiels, comme ceux utilisés en informatique, il perpétue une certaine confusion conceptuelle. En effet, qualifier une langue de “naturelle” peut laisser croire à tort qu’elle émerge spontanément de la nature humaine, sans l’intervention de facteurs culturels et sociaux.

Néanmoins, il serait tout aussi erroné de basculer vers une conception purement culturaliste du langage. La réalité est bien plus nuancée et fascinante : la langue représente une synthèse unique entre nature et culture, incarnant la manifestation concrète de notre capacité innée au langage. Cette capacité, ancrée dans notre biologie, ne peut s’exprimer et se développer que dans un contexte social et culturel approprié.

La distinction entre “langue” et “langage”, souvent négligée dans le langage courant et même absente dans certaines langues, revêt ici une importance capitale. Le langage, en tant que faculté cognitive innée, est un don de la nature. La langue, quant à elle, est la réalisation concrète de cette faculté, façonnée par l’environnement culturel dans lequel l’individu évolue. Cette relation complexe entre l’inné et l’acquis se retrouve dans d’autres aspects du développement humain, comme la marche bipède, qui nécessite à la fois une prédisposition biologique et un apprentissage culturel.

Le cas des “enfants sauvages”, privés de contact humain durant leur développement, illustre de manière frappante l’importance de l’interaction entre nature et culture dans l’acquisition du langage. Ces enfants, bien que dotés de la capacité innée au langage, ne parviennent pas à développer une langue structurée en l’absence d’un environnement social approprié. Ce phénomène souligne le caractère indissociable de la biologie et de la culture dans le développement linguistique humain.

Cependant, malgré ces similitudes avec d’autres aptitudes humaines, la langue possède une spécificité qui la distingue. Chaque langue est unique, reflétant et façonnant la vision du monde de ses locuteurs, tout en partageant des caractéristiques universelles avec toutes les autres langues humaines. Cette tension entre universalité et particularité constitue l’un des aspects les plus fascinants et énigmatiques du langage humain.

En fin de compte, ce que la nature nous offre, c’est la capacité innée au langage, tandis que la culture nous fournit le cadre nécessaire pour acquérir une langue spécifique. Cette interaction complexe entre nature et culture dans le domaine linguistique souligne l’impossibilité de contrôler ou de modifier délibérément une langue par des moyens artificiels. Les tentatives de régulation linguistique par décret ou par l’autorité, comme le rappelle la citation de Pomponius Marcellus à l’empereur Tibère, sont vouées à l’échec face à la nature organique et évolutive des langues.

Conclusion

En conclusion, la langue humaine se révèle être un phénomène d’une richesse et d’une complexité extraordinaires, défiant les catégorisations simplistes. Elle incarne la fusion unique de notre héritage biologique et de notre environnement culturel, nous rappelant constamment l’interconnexion profonde entre nature et culture dans la définition de l’expérience humaine. Comprendre la langue dans toute sa complexité nous invite à repenser nos conceptions de l’humain, de la société et de la culture, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives passionnantes pour la recherche interdisciplinaire.

Jocelyn Godson HÉRARD, Copywriter H-Translation