Bien que chaque langue paraisse avoir ses propres règles complexes, des processus fondamentaux comme la dérivation sont à l’œuvre dans la formation des nouveaux mots. Le linguiste Valdman a exploré ce phénomène en étudiant la “motivation relative” dans la morphologie des créoles à base lexicale française. Son travail met en lumière les régularités universelles et les spécificités qui régissent l’enrichissement du lexique dans des langues comme le créole haïtien.

Introduction

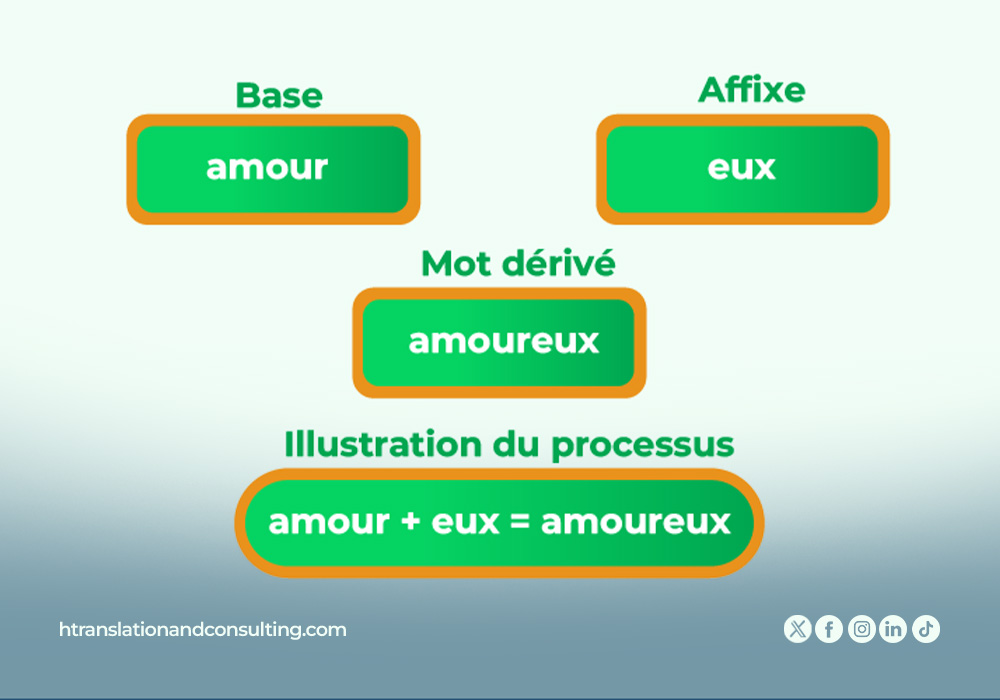

La dérivation est un procédé en morphologie dérivationnelle de formation des mots qui consiste à adjoindre à une base un ou plusieurs affixes (préfixes et/ou suffixes).

Exemple :

(1) Défaire et refaire sont formés par dérivation à partir de faire.

(2) Attrister vient lui du nom triste.

Vu et dit comme ça, le processus de dérivation parait simple à étudier, mais cela est tout faux si nous considérons certains morphèmes. La plupart d’entre nous est d’accord que l’adjectif dérivé du nom ciel est évidemment céleste, et le verbe dérivé du nom sel est bien saler. Mais une remarque est à faire si on compare nos deux nouveaux dérivés à (1) et (2). Nous avons vu que l’isomorphie entre la base et le dérivé est remarquable dans les deux exemples, ce qui ne l’est pas pourtant dans ciel et céleste, sel et saler. Cette disparité entre la forme de la base et celle du dérivé porte le nom de motivation relative en linguistique, particulièrement en morphologie.

On dit qu’un dérivé est motivé quand il est relié à son mot-souche (base) par des liens morphophonologiques et sémantiques évidents. Du point de vue de la forme, plus le dérivé s’écarte de l’isomorphie entre le plan phonologique et morphologique, c’est-à-dire, plus la base et le suffixe ont d’alternances morphophonologiques, moins le dérivé est motivé. Ce qui est le cas de saler et de céleste. On peut dire la même chose pour cordial qui vient de cœur. Cette disparité fait que certains linguistes sont réticents à regrouper ces morphèmes sous le même lexème. Ce problème pourrait être résolu si on le considérait sur le plan diachronique. Mais toutefois, il y a une autre manière de regarder la chose : la motivation sémantique. Puisqu’en règle générale, la base fournit en grande partie le sens du dérivé, les linguistes peuvent alors regarder ces dérivés hétéromorphes sur le plan sémantique. Ce qui permet par exemple de regrouper avec le lexème sel les dérivés salé (qui contient du sel), Salière (réceptacle pour le sel), salaison (conserver avec du sel), dessaler (enlever le sel)… mais non salaire, saupoudrer, salade ou dessaler (faire perdre des scrupules), vocables que les locuteurs reliaient surement sémantiquement à une époque reculée de l’histoire du français, mais pas aujourd’hui. Jusque-là nos relevés viennent de la langue française. Mais que dire des créoles (ceux à base lexicale française) et du créole haïtien plus précisément ? Valdman (1978) est consacré à l’étude des créoles à base lexicale française. Son chapitre six (130 p.) est consacré à la morphologie de ces langues où il parle de la motivation relative (146 p.). Il en parle sur deux aspects : la motivation morphologique (ou morphophonologique) et la motivation sémantique. Les sections qui suivent sont des analyses et critiques sur son travail.

La motivation morphologique

Valdman a su remarquer que dans le créole, les affixes –é « action générale » et dé- « privation » participent à la construction d’un assez grand nombre de dérivés et se fixent sur une grande variété de radicaux dont certains sont entrés dans la langue dans un passé récent. Ces affixes sont stables, leur variation s’explique par des règles générales propres à la structure phonologique du créole. Le suffixe –é se nasalise après un segment nasal (vonvon/vonvonnen ; makòn/makonnen) et le suffixe dé- est suivi de z lorsqu’il précède une voyelle (apiye/dez- apiye). Dans d’autres cas, la motivation morphophonologique des dérivés formés avec –é est réduite par l’adjonction d’une consonne intercalaire entre le radicale et le suffixe. Sauf pour le cas des mots se terminant par une voyelle nasale où l’adjonction de n est régulière (madichon-n-en) ou en g, où quelque fois, il se produit une palatalisation devant la voyelle é du suffixe (lang/landje ; flang/flandje). Après quoi, la consonne intercalaire n’est nullement prévisible. Ainsi on ne saurait dire pourquoi que deux lexèmes se terminant par a reçoivent des consonnes intercalaires différentes : bwa donne bwaze et va, vare. On ne saurait aussi dire comment le mot dérivé de bal a pu donner balote et gòl, golite. La seule explication de Valdman c’est qu’on retrouvera une consonne intercalaire si le mot-souche se termine par une voyelle. Mais il est clair que balote et golite n’ont pas simplement reçu une consonne intercalaire. Ils ont chacun reçu une voyelle et une consonne. Ce qui peut nous faire demander du point de vue de la motivation morphologique s’ils dérivent de bal et gòl ou de balot- et ¬golit-.

Le créole haïtien

Puisque les constats de Valdman s’étendent sur tous les créoles à base lexicale française, il a le mérite de nous faire prendre conscience des généralisations qui ont traversé toutes ces langues au cours de leur formation et de leur évolution. Du moins, nous pouvons les comparer au créole haïtien pour voir si, malgré ces généralisations, le créole haïtien ne contient pas certaines particularités qui l’éloigneraient de ces généralisations. Notre appréciation des travaux de Valdman se portera sur la première partie de son travail sur la motivation relative : la motivation morphologique. Dans ses travaux, Valdman nous présente les affixes –é et dé- exprimant respectivement une « action générale » et une « privation ». Il nous montre comment ces affixes participent à la formation de nombreux mots dans le créole et comment ils se varient selon leur environnement. Il nous montre aussi comment certains mots exigent l’adjonction d’une consonne intercalaire avant de recevoir le morphème –é afin de créer un nouveau lexème.

En créole haïtien, le z entre dé- et la base se maintient effectivement comme le montre Valdman. Vilsen (2005), selon les définitions qu’il propose, nous montre que les mots du créole haïtien ayant les caractéristique décrites par Valdman construisent leurs dérivés de la sorte avec le morphème dé- et un z intercalaire entre dé- et la base. Les mots suivants sont des échantillons :

A. Dezabitye (de-z-abitye)

b. Dezespere (de-z-espere)

c. Dezenfekte (de-z-enfekte)

d. Dezini (de-z-ini)

e. Dezobeyi (de-z-obeyi)

f. Dezanfle (de-z-anfle)

Valdman parle aussi du suffixe –é qui se nasalise après un segment nasal (vonvon/vonvonnen ; makòn/makonnen). En créole haïtien, cela aussi arrive. D’ailleurs, makonnen (pris en exemple par l’auteur) est un mot courant qui s’est construit sur le patron qu’a proposé Valdman : un n intercalaire entre la base et le suffixe –é qui se nasalise et devient –en (prononcé comme ‘in’ en français). Madichonnen (madichon/madichonnen) est un autre exemple qui se construit selon ce patron. Mais en créole haïtien, cette nasalisation du morphème –e après un segment nasal n’arrive pas toujours et/ou il semble même facultatif dans certains mots. C’est le cas de abandone que Vilsen (2005) propose d’écrire abandone ou abandonnen (abandon/abandon-e ou abandon-n-en). Dans le cas du mot achemine (chemen/a-chem-ine) formé par parasynthétisation, nous remarquons que Vilsen n’a pas proposé de forme nasalisée. Nous avons aussi relevé que ce n’est pas toujours un n intercalaire qui s’adjoint entre la base et le suffixe dans les cas où la base se termine par un segment nasal. Le cas de liminen (limen/liminen) et de achemine (chemen/a-chem-ine) montre que nous pouvons aussi avoir une voyelle. Il y a aussi des cas où –é se nasalise sans que la base ne se termine par un segment nasal. C’est le cas de dodinen (dodin/dodin-en) et de plimen (plim/plim-en). Valdman a généralisé une règle qui ne se vérifie qu’avec les dérivés des bases se terminant par la voyelle nasale « on ». Il semble que la formation des dérivés des bases qui se terminent par le segment nasal « -en » sont relatives en créole haïtien en ce qui a trait à la nasalisation de –é. Une chose qui est plus ou moins sûr jusque-là, c’est que dans les bases qui se terminent par une voyelle nasale « en », se verront le « en » se changer en « in » avant de recevoir le morphème –é qui se nasalisera ou pas.

La motivation sémantique

Valdman parle aussi de la motivation sémantique des dérivés dans le créole. Du point de vue de cette motivation, on s’attendrait à ce que la formation d’un verbe par adjonction d’un suffixe général d’action tel que –é résulte en un verbe portant le sens de « faire quelque chose avec… » Ainsi le sens de djake devrait être « faire quelque chose avec un cric », donc « soulever avec un cric ». Valdman poursuit pour expliquer qu’avec la connaissance de la signification du mot-souche, tous les dérivés formés avec –é ont un sens motivé. Il présente néanmoins ces exceptions : bwaze, kare (caré), koutlase, balote, gòlite, chonmaye, brigande, et giyonnen. Bwa en verbe d’action aboutit à « boiser » plutôt que « prendre les bois »,…

Valdman montre qu’en créole, les affixes –ayé « fréquentatif » et dé- « privatif » jouissent d’une grande transparence sémantique. Il montre que le sens du suffixe –ayé reste stable même quand le dérivé s’écarte de celui de la base. C’est le cas par exemple pour le sens trinidadien de drivaye « trébucher souvent », la valeur fréquentative subsiste. Mais pour le cas de dé- il relève trois dérivés dans lesquels ce morphème ne garde pas sons sens privatif : derefize et depafini sont des intensifs et depatya est un verbe d’action.

Valdman précise que quoi qu’il manifeste une faible vitalité, les suffixes nominaux retenus possèdent un haut niveau de motivation morphologique et sémantique. Leur signification est abstraite : produisant des noms d’action perfectif dans le cas de –ay et –ad, d’action dans le cas de –zon et –man. Le suffixe –adò est le plus fortement motivé. Dans chaque cas le dérivé a le sens « qui+verbe » : babyadò « qui+babye », etc. Les dérivés contenant l’agentif –è ont un sens prévisible en général à partir de leur mot-souche. Exception : krabè, qu’il faut analyser comme un lexème simple.

Valdman en étudiant les adverbes formé par affixation de –man précise qu’ils sont tous sémantiquement opaques et constituent des combinaisons d’éléments lexicalisés. A partir des exemples pa azaman et an granman, il déduit que ces éléments ne relèvent pas de la dérivation, mais de la composition parce qu’ils sont précédés d’un fonctif.

Le créole haïtien

Sur toutes ces analyses de Valdman, nous pourrions faire une petite analyse comparée de ces données, comme nous l’avons fait pour la dérivation morphologique, avec le créole haïtien sur le plan de la motivation sémantique.

Notre première remarque se porte sur les exceptions qu’a soulevées Valdman des cas où dé- n’exprime pas une privation, mais une intensité (derefize, depafini) ou une action (depatya). Ces trois mots existent en créole haïtien et nous pourrions les analyser pour voir s’ils contiennent effectivement le morphème dé-

Pour derefize, nous pouvons facilement isoler la base (refize) qui existe comme un morphème autonome dans la langue. Nous avons donc pour derefize le schéma suivant :

Derefize= de/refize

Derefize n’est pas l’unique morphème où dé- soit plutôt un intensif qu’un privatif. Nous pouvons citer à titre d’exemple devide et deplimen qui peuvent être découpé en morphème :

Devide= de/vide

Deplimen= de/plimen

Mais nous pouvons vite remarquer que ce découpage ne peut se faire avec les mots : depafini et depatya pour la simple et bonne raison que nous ne pouvons trouver de manière isolée et autonome « pafini » et « patya ». Pour cela, nous considérons les mots depafini et depatya comme des lexèmes simples.

Notre deuxième remarque se porte sur le peu d’exemples que Valdman a pris pour parler de la formation des adverbes par –man en créole. Un étranger au créole pourrait penser que les formations des adverbes en ¬–man ne relèvent que de la composition. Alors que dans le créole haïtien, des formations de mots par dérivation avec ¬–man ¬est monnaie courante. Nous pouvons citer ces quelques exemples pris dans Vilsen (2005) :

Sensèman= sensè-man

Otomatikman= otomatik-man

Rapidman= rapid-man

Dousman=dous-man

Les classes morphologiques pour le verbe en créole haïtien

Le travail de Valdman sur la motivation relative se termine par une critique de la proposition de Robert A. Hall, Jr. Concernant la classification des verbes selon leur terminaison :

1. –é manje manj- + -e/en

2. –i vini vin- + -i

3. Zéro wè wè

4. Régressive vomi vomis- consonne finale

Sur cette proposition, Valdman fait ressortir l’impossibilité dans le créole haïtien et dans les parlers de l’Amérique d’isoler les bases des verbes. Si nous pouvons le faire pour ranse (rans-e), djake (djak-e), nous ne pouvons le faire pour manje et kenbe par exemple. Le raisonnement de la classe régressive dont fait partie vomi parce qu’il existe l’alternance vomi/vomisman ne tient pas pour blan/chanchi qui se distinguent par la présence vs. L’absence du ¬–i ainsi que de la voyelle finale. Et montre que finalement, contrairement aux créoles des Mascareignes et des Réunionnais, il n’existe pas de flexion dans la conjugaison du créole haïtien. Sur cela, nous n’avons aucune remarque à faire sinon que nous sommes du même avis que lui.

Conclusion

Notre travail n’a pas l’objectif de discréditer les travaux de Valdman. Même si nous l’avions, nous ne pourrions pas le faire, car ce travail présente des données attestées dans les milieux créolophones et sont nettement expliquées. Nos ajouts ne se relèvent que du fait que nous sommes des créolophones natifs et que depuis 1978, la langue a dû évoluer, ce qui a certainement pour conséquence d’altérer certaines analyses de Valdman. Finalement c’est quelque chose d’adhérent dans les travaux scientifiques que des chercheurs viennent apporter de nouvelles touches aux travaux qui ont déjà été faits. Cela a existé avant nous et existera, nous en sommes sûrs, longtemps après nous.

Jocelyn Godson HÉRARD, Copywriter H-Translation