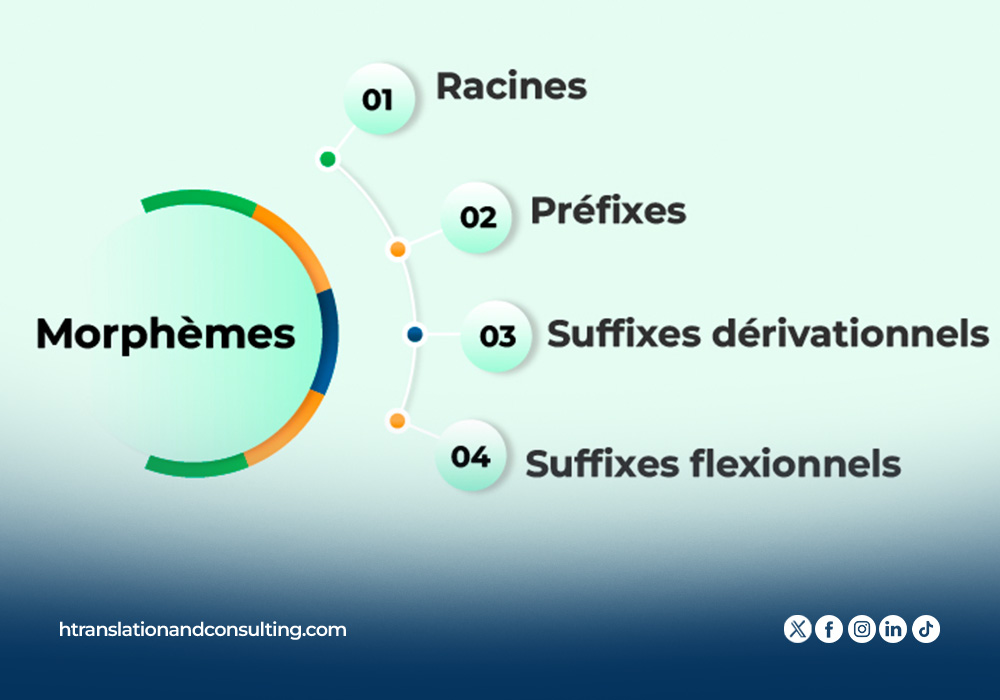

Dans cet article, nous explorerons en détail l’analyse morphologique, un outil essentiel pour décomposer les mots en morphèmes et comprendre leur formation. Vous avez appris à identifier les racines, affixes et autres constituants porteurs de sens qui structurent le lexique.

Introduction

Nous avons vu dans l’article précédent qu’il n’est pas aisé de définir le « mot » tant il est ambigu. Pour cela, les linguistes ont préféré utiliser le concept « lexème ». Et afin de mieux rendre compte de ce que nous appelons « mot », les linguistes cherchent à étudier l’unité minimale porteuse de sens dans la langue : le morphème. Il en existe deux types : les morphèmes lexicaux et les morphèmes grammaticaux. Dans le présent article, nous avons découvert d’autres distinctions entre les morphèmes et comment se fait l’analyse morphologique.

Les morphèmes, d’autres distinctions

En plus des morphèmes lexicaux et des morphèmes grammaticaux, il existe aussi les morphèmes liés et les morphèmes libres. Les morphèmes liés sont les morphèmes qui ne se trouvent jamais sous une forme isolée, ils sont donc toujours en combinaison. Dans cette catégorie, nous trouvons les morphèmes lexicaux et certains morphèmes grammaticaux comme les prépositions, les conjonctions…

Les morphèmes libres sont les morphèmes qui peuvent se combiner avec d’autres morphèmes, mais qu’on peut aussi trouver sous une forme isolée. Dans cette catégorie de morphèmes, nous trouvons certains autres morphèmes grammaticaux comme les préfixes, les suffixes, les désinences : marques de genre et de nombre.

Le découpage en morphèmes

Vous l’aviez sûrement déjà deviné, pour étudier la forme interne des mots, la morphologie les découpe, car le mot peut être constitué d’un ou de plusieurs morphèmes. Pour justifier le découpage en morphème, la morphologie applique le même principe que pour les phonèmes, « la règle de commutation » : « deux sons successifs ne représentent avec certitude deux phonèmes distincts que s’ils sont tous deux commutables, c’est-à-dire si l’on peut, en les remplaçant par un autre son, obtenir un mot différent » (Martinet : 96). Une autre condition pour le découpage c’est qu’il faut que le découpage soit possible en synchronie, et pas en diachronie, car il y a des mots qui ont été fusionnés avec leurs suffixes ou préfixes et on ne peut plus les découper en morphèmes en synchronie.

Procédures d’analyse morphologique

Il existe deux principales procédures pour réaliser l’analyse morphologique des mots : l’analyse morphémique et l’analyse morphologique au sens strict.

L’analyse morphémique consiste à segmenter exhaustivement chaque mot en ses morphèmes constitutifs. Par exemple, le mot « jardiniers » se décompose en trois morphèmes : la racine lexicale « jardin », le suffixe dérivationnel « -ier » formant le nom d’agent, et le suffixe flexionnel de nombre « -s ».

Cette approche permet d’identifier la structure morphologique complète du mot. Cependant, elle ne tient pas compte du sens des différents morphèmes et de leur fonction dans la construction du sens global.

L’analyse morphologique au sens strict va plus loin en étudiant les relations de sens entre les différents constituants. Elle vise à dégager les processus morphologiques à l’œuvre comme la dérivation, la composition, la flexion, etc.

Prenons l’exemple de « jardinier ». L’analyse morphologique montrerait que ce dérivé est formé par l’ajout du suffixe « -ier » à la base nominale « jardin », dénotant une personne dont l’activité est en rapport avec cette base. On comprendrait alors le lien sémantique entre les deux unités.

Ainsi, l’analyse morphologique éclaire non seulement la forme des mots, mais aussi leur sens compositionnel issu des morphèmes constitutifs et des règles combinatoires qui les régissent.

Les défis de l’allomorphie et de l’homonymie

Si l’analyse morphologique semble relativement simple sur des exemples canoniques, elle se heurte parfois à des phénomènes linguistiques plus complexes comme l’allomorphie et l’homonymie.

L’allomorphie désigne la situation où un même morphème revêt des formes différentes selon le contexte phonétique ou grammatical. Par exemple, le morphème du pluriel en français peut prendre les allomorphes « -s » (chats), « -x » (chapeaux) ou « -aux » (travaux). C’est aussi le cas de in- qu’on peut trouver dans indépendant, indécent… mais qu’on trouve sous la forme de ir- dans irresponsable et irrespectueux.

Cette variation formelle pose un défi pour segmenter correctement les mots et identifier les morphèmes sous-jacents. Une analyse morphologique rigoureuse doit être en mesure de reconnaître ces allomorphes comme des réalisations différentes d’un même morphème abstrait.

L’homonymie représente une autre difficulté. Ce phénomène désigne le fait que des séquences de sons ou de lettres identiques peuvent correspondre à des morphèmes distincts. Par exemple, le suffixe -age dans les mots bricolage, laitage, veuvage sont des suffixes différents les uns des autres. Quoique identiques, ils ont un sens et une fonction différente. Dans le mots «bricolage», -age fait référence à une activité, dans «veuvage», il fait référence à un état, une condition et dans «laitage», il apporte une notion de collectivisation.

Ces phénomènes soulignent la nécessité pour l’analyste d’avoir une connaissance approfondie de la morphologie et du lexique de la langue. Une simple segmentation mécanique ne suffit pas, l’interprétation des formes implique de mobiliser des connaissances linguistiques expertes.

L’allomorphie et l’homonymie rappellent aussi que la relation forme-sens en morphologie est loin d’être bijective. Un signifiant phonologique ne renvoie pas nécessairement à un signifié morphologique unique, et inversement. Cette complexité inhérente aux systèmes linguistiques est précisément ce qui fait tout le sel de leur étude scientifique !

Conclusion

Comme nous l’avons vu, l’analyse morphologique est un outil puissant mais complexe pour disséquer la structure interne des mots. Loin d’être une simple segmentation mécanique, elle requiert une connaissance approfondie des règles et mécanismes morphologiques, ainsi que du lexique de la langue étudiée.

Les phénomènes d’allomorphie et d’homonymie illustrent bien les difficultés inhérentes à cette entreprise de mise au jour des unités minimales de sens. Ils rappellent que la relation forme-sens en morphologie n’est pas bijective et que l’interprétation des formes implique souvent de puiser dans des connaissances linguistiques expertes.

Malgré ces défis, l’analyse morphologique reste une clé essentielle pour comprendre comment les mots se construisent et se décomposent selon des procédés réguliers. Une compréhension fine de ces mécanismes jette une lumière précieuse sur l’architecture du lexique et la façon dont les locuteurs agencent les unités minimales de sens pour former de nouveaux mots et véhiculer des significations complexes.

Jocelyn Godson HÉRARD, copywriter H-Translation